トラックの盗難が後を絶たない。以前はキャビンのなかに置いてある貴重品を盗む車上狙いや、部品・装飾を盗むコソ泥が多かったようだが、近年は車両ごと盗んでいくといった大胆不敵な手口が増えているという。これは、単独犯であったものが組織的な犯罪に変わってきたということなのだろう。

一般家庭を襲う強盗にもみられる傾向だが、指示役を中心に下調べや実行犯などといった役割分担があって、かなり綿密な計画のもとに犯罪が行われている。彼らはプロ集団なので、リスクが高い場合は無理をしないといった傾向にある。ゆえに、一般家庭であれば鍵をふたつかける、セキュリティ性の高い鍵に取り換える、防犯カメラを付けるなどといった対策をすることで、被害を受ける可能性が低くなるのだ。

同様に、トラックの場合はシャッターの閉まる車庫に入れる、人目のある場所に駐車場を設ける、監視カメラなどのセキュリティシステムを導入するといった手を打てば、盗難リスクがかなり下がる。しかし、これらの条件を満たすのは現実的にかなり難しいのが現実だ。なぜなら、中小の運送事業者はいずれも厳しい経営環境にあるために、盗難防止のためだけにそこまで大きな投資はできないからだ。

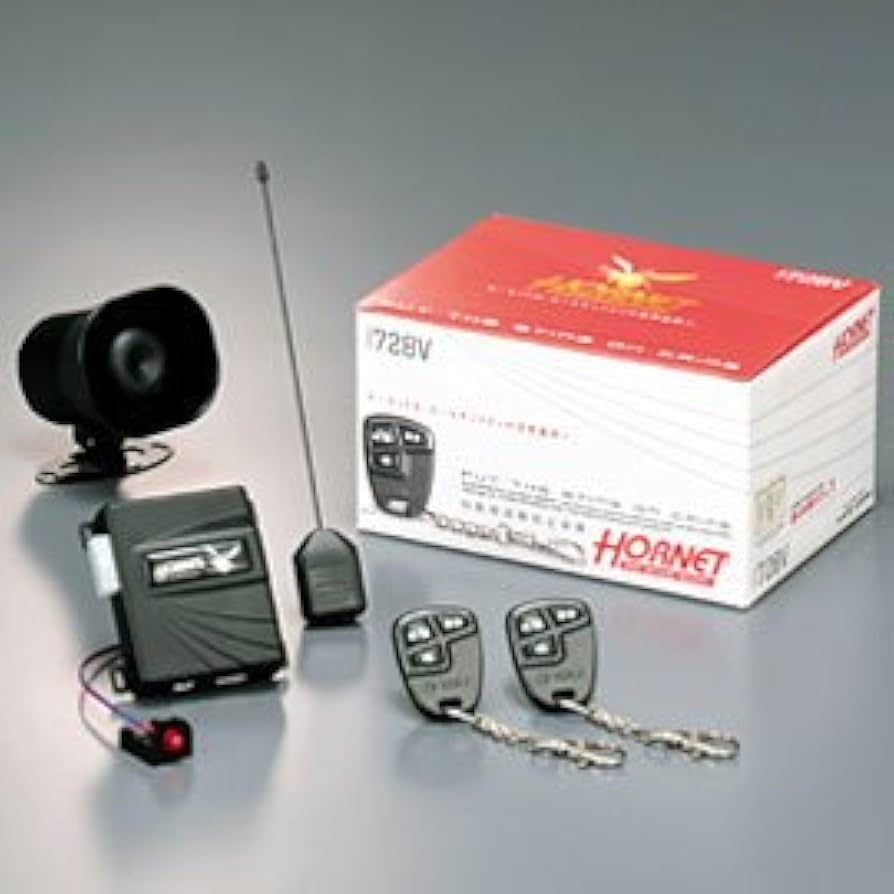

トラックの盗難が多い要因のひとつは、海外で日本のトラックの性能評価が高いことにある。そのため、トラック本体のみならず部品の需要も相当大きいといわれている。このような背景のなかで、盗難防止装置が注目を浴びるようになったのである。ハンドルやホイールなどを物理的にロックするもののほか、トラックを「揺する」「移動する」「ドアをこじ開ける」「窓ガラスを割る」などの行為をすれば、警告音を発したり警報を発信したりするといった装置の人気が高い。

また、GPSを搭載したタイプもある。GPSを盗難防止装置に使用するようになったのは30年ほど前からで、ホームセキュリティ事業者がこの分野に参入したのもその頃だ。GPSがあれば、万一盗難に遭っても車両の追跡が可能になる。とはいえ、100%取り返せるわけではない。さらに、機器も決して安いものではなかったし、追跡サービスにはランニングコストが発生した。やはり、中小の運送事業者にはやや敷居の高い装置であったわけだ。

ところが、IT(情報技術)・ICT(情報通信技術)の発達で運行管理システムに、盗難防止システムが組み込まれるようになってきた。トラックの運行管理システムは、各車両の走っている場所を把握するためにGPSを用いる。そこで、盗難防止機能をシステムに組み込んで同時に管理をすれば、トータルコストを抑えることができるというのである。

さらに、ジャイロセンサーや渋滞情報の収集に使用されているビーコンなどを組み込むことで、GPS電波の届きにくいトンネル・地下・山中・建物内などといった場所でも、トラックの位置を正確に把握できるようになる。これらの情報をクラウドで保管すれば、24時間365日どこからでも端末で、車両位置を確認することが可能になるのだ。いずれは、安全装置のセンサーであるカメラやミリ波とも連動して、より強固な盗難防止装置が開発されるようになると期待されている。