2005年に開催された愛知万博の会場で、運転席にキッコロ・モリゾーのぬいぐるみを置いたバスが走行した。大型CNGバスを使用したIMTS(インテリジェント・マルチモード・トランジット・システム)である。来場者はその技術に驚嘆し、自動運転の実現が近いことを肌で感じたものだ。あれから20年の月日が流れ、自動運転技術はどこまで進んでいるのであろうか。

そもそも自動運転は利便性だけではなく、安全性という側面も持っている。カーメーカー各社やIT企業だけではなく、国土交通省などでITS(高度道路交通システム)の一環としても取り組まれてきた。当初は路車に各種センサーや情報解析装置など、大がかりな支援装置が必要と考えられていた。しかし、AIや画像解析システムなどの技術が大きく進化を遂げたことにより、一挙に現実味を帯びてきたのである。

2023年に開催されたジャパンモビリティショーでは、UDトラックスがレベル4(自動運転レベルのひとつで、限定された条件下ですべての運転操作を自動で行なえるシステムをさす)の自動運転技術を備えたクオンダンプを展示している。この車両は神戸製鋼の加古川製鉄所でデモンストレーションを実施し、無人運転で骨材の運搬を行なっている。

2024年5月には、NEXCO中日本が自動運転に向けた路車協調実験を開始した。これは、現在建設中の新東名高速道路の未開通区間の内、静岡県の新御殿場ICから神奈川県の新秦野IC間の一部(一般区間約2.8㎞・トンネル区間約3.1㎞)を使用して実施している。実験期間は約3か月で、NEXCO中日本のほかにも多数の企業・団体が参加し、国土交通省・国土技術政策総合研究所・ネクスコ東日本・NEXCO西日本・NEXCO研も連携した。

実験は10件のユースケースから成っており、内容は以下のとおりだ。

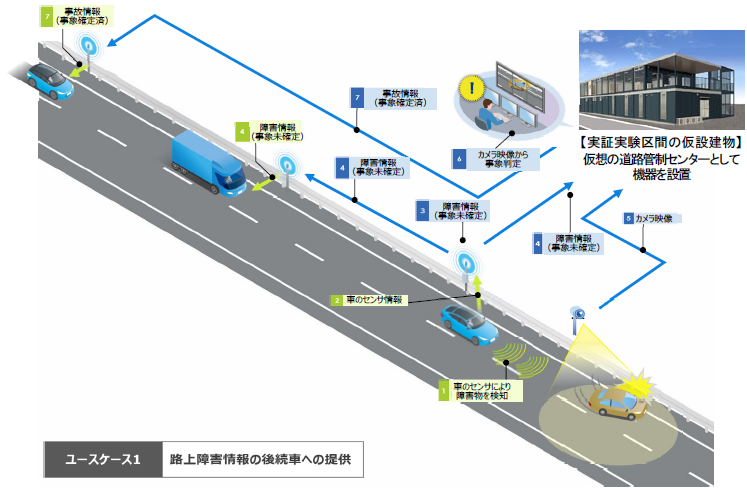

①車両のセンサーにより、検知した前方の障害情報を後続車に通知する。

②気象や路面の変化をキャッチし、後続車に通知する。

③車両のセンサーにより、検知した区画間の擦れ・剥離などを後続車に通知する。

④自動運転機能の故障により、路肩に停止した車両をICやSAなどの安全地帯に誘導する。

⑤渋滞・通行止めなど交通状況をリアルに把握し、最適なルートを後続車に通知する。

⑥渋滞などの車群をリアルタイムに把握し、最適な車線・速度・車間を後続車に通知する。

⑦車両から目的地情報を収集し、目的地ごとのマッチングや車両台数・車間などを管理する。

以上が、ネクスコ東日本の提案によるユースケース。以下は、参加企業からの提案だ。

⑧風よけ先行車については、走行速度・走行車線・車線変更状況から適性を判断する。

⑨SA・ハイウェイオアシスなどの広い駐車場で自動運転車を運行し、施設の利便性を向上する。

⑩インフラ側センサーが検知した情報を、すべての車両と共有して事故リスクを回避する。

これらによって得られた実証結果を踏まえて、高速道路における路車間通信システムなどの構築が検討されることになる。今回のような実際の高速道路を使用した実験を行ったことで、自動運転技術は大きく進歩したことであろう。「物流の2024問題」などの解決に、貢献することを願ってやまない。