かつて、いすゞや日産がディーゼル乗用車を製造していたころ、カー用品店などでエンジンオイルのチェックを受けると、「あー、汚れていますねぇ。そろそろ交換じゃないですか?」などといわれ、「あれ? 1か月ほど前に変えたばかりなのに」などと思ったドライバーも多くいたという。これは、オイルゲージに着いたオイルを見て状態を判断するとき、ディーゼルエンジンの場合は真っ黒になっていることが多いために発生した誤解である。においや粘り気なども合わせてみれば、エンジンオイルの劣化はある程度判断がつくものの、色だけ見てしまうと判断を誤ることもあるという。

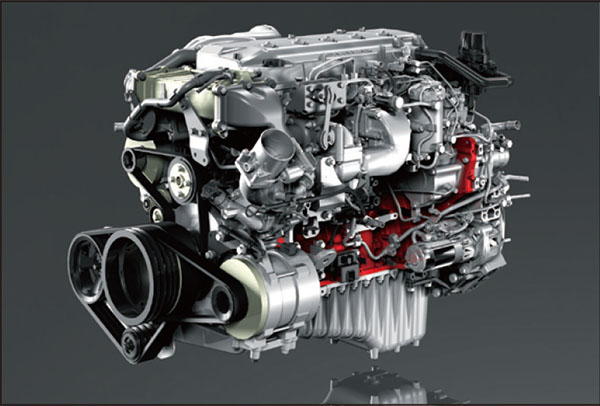

エンジンオイルはエンジン各機関の潤滑・冷却・気密保持・防錆防食だけではなく、清浄分散性能を有している。いうなれば、「エンジンの掃除屋さん」の役目も担っているということだ。エンジンは内燃機関といわれるように、燃料を燃やして動く。このとき、ディーゼルエンジンは軽油を自然着火させるため、カーボンやスラッジといった汚れが大量に発生するのだ。これがエンジン内部に堆積すれば、性能に大きな影響を与えかねない。エンジンオイルは、これをきれいに洗い落としてくれるのだ。

ガソリンエンジンも基本的な構造は同じなので、カーボンやスラッジのような汚れは発生する。しかし、燃料がガソリンであることや着火に点火プラグを使用するなどしているので、燃焼性が高くなっているからそういった汚れが少ないのだ。そのため、エンジンオイル交換をしてからしばらくの間は、黒く汚れるという現象がほとんど見られないのである(数か月を経過すれば、黒く汚れてくる)。ちなみに、同じ内燃機関であるCNGエンジン・LPGエンジン・水素エンジン(燃料電池車を除く)は、ガソリン以上に燃焼性が高いので汚れがほとんど出ない。

このように、ディーゼルエンジンオイルは見た目で劣化の判断をすることが難しい。では、オイルゲージだけでは劣化の判断はできないのかというと、必ずしもそうではない。先にも触れたように、臭い・粘り気・量といった情報から、ある程度状態を知ることができるのだ。臭いのポイントは、軽油の刺激臭がしないかという点である。エンジンの状態にもよるが、長く使用していると燃料が混じってくることも少なくない。これは、粘り気にも関係する。エンジンオイルは高温下で使用されるので、新しい状態なら相応の粘り気を持っているが、古くなると劣化してサラサラになってくる。燃料が混じった場合は、なおさらなのだ。量はゲージに刻まれた「L(Low)」と「H(High)」の間に、エンジンオイルが収まっているか否かを見る。これも長期間経過すると、燃料が混じって量が多くなったり燃料とともに燃焼して少なくなったりするのだ。

もっとも、こういった判断は自動車整備士やオイル交換作業員といった、その道のプロが経験をもとに行うものだ。誰でも簡単に、できるというものではないといえよう。そこで、トラックを多数保有している運送事業者は、車両管理の一環としてエンジンオイル交換を記録し、あらかじめ定めた時期(あるいは距離)が来たら交換をするといった方法をとっている。

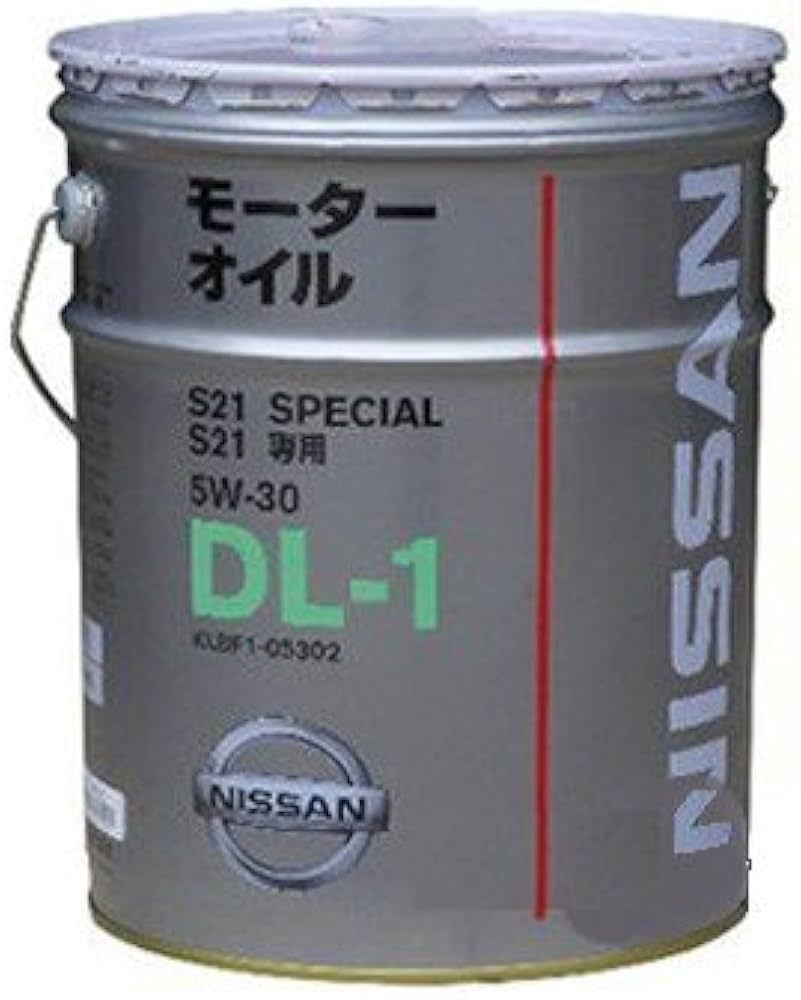

ただ、推奨されるエンジンオイル交換時期は、エンジンオイル交換を請け負う事業者・エンジンオイルメーカー・トラックメーカーなどによって相違があり、3千㎞~2万㎞程度と大きな開きがある(20万㎞交換不要を謳うエンジンオイルや、交換5万㎞を推奨する車両もある)。このように、適切なエンジンオイル交換時期を判断するのは簡単ではない。結局、運送事業者はトラックメーカーの推奨距離・時期を目安にすることが多くなっているようだ。