最近ではその姿を見る機会も減ったのがバキュームカー。日常生活の一部だった時期もあったが、令和の現在ではその役目を知らない人もいるかもしれない。

そこでバキュームカーの役目と歴史を解説しながら、ちょっと懐かしい話をしてみたいと思う。

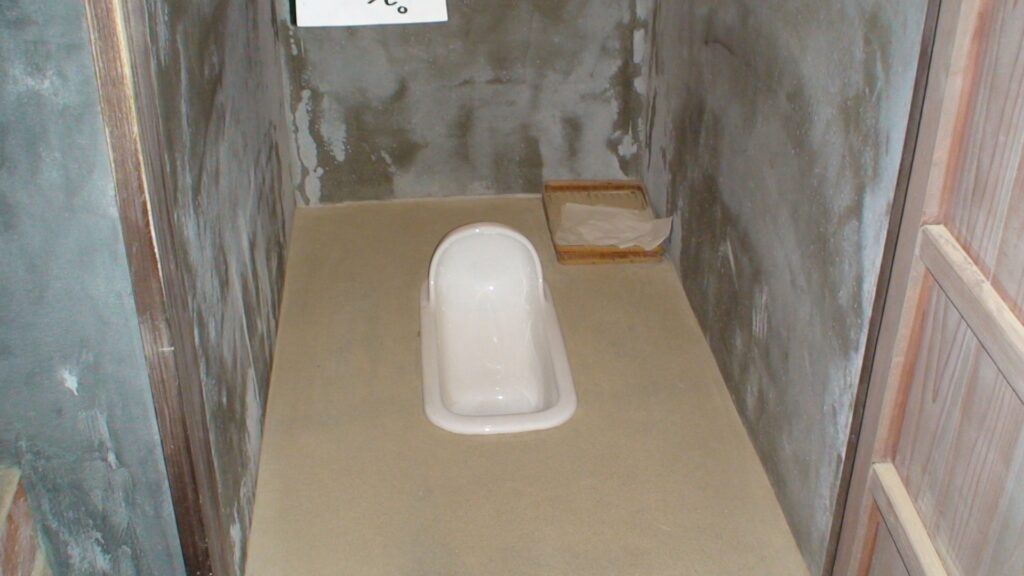

バキュームカーとは、産業廃棄物や汚泥を効率的に吸引・輸送するための専用車両のことだ。そして、真空ポンプの仕組みを利用して汚水や汚泥を強力に吸引することができる。一般的に、バキュームカーは「汲み取り車」「し尿収集車」「衛生車」という呼び名もあり、工業廃水の運搬や産業現場でも重要な役割を果たしている。

バキュームカーの歴史を紐解くと、その歴史は19世紀から20世紀初頭にまでさかのぼることができる。多くの都市で下水道設備が整っていなかった時代、最初期のバキュームカーは馬車に大きな樽を載せ、手動のポンプで汚物を吸い上げるものだった。その後、内燃機関の発達とともに自動車化が進み、機械式の真空ポンプを使った現在のバキュームカーの原型が登場するのだ。

日本でも昭和初期にはすでにバキュームカーが導入され、都市部を中心に普及していくことになるが、戦後の高度経済成長期には都市人口の急増とともにその需要が拡大していく。しかし、1970~80年代には水洗トイレの普及によって汲み取り式トイレが減少していくいのと同時にバキュームカーを見かける機会も減っていったというわけだ。

しかしバキュームカーの需要がなくなったわけではなく、その後も排水溝に詰まった汚泥を取り除く作業や、産業廃棄物の回収にも利用されている。

ここでバキュームカーの構造と仕組みを簡単に説明しておこう。バキュームカーは、真空による圧力差を利用して、タンク内にある液状の物体を吸い上げるというのが基本的な仕組みだ。構造は液状の物体を貯めるタンク、真空ポンプ、吸引ホース、タンクと吸引ホースを接続するバルブで構成されており、通常はバルブが閉じていてタンクは密閉された状態になっている。

昔のバキュームカーは、タンク内の空気を強制的に排出するだけだったため、タンク内に貯まった汚物の匂いが周囲に拡散してしまうという欠点があった。しかし、現在では、消臭装置の装備により悪臭を放つことはないのだ。

今では解消された臭いも当時はバキュームカーの特徴でもあった。昭和50年代、筆者もバキュームカーが走り回る姿をよく見たものだが、いつも不思議に思うことがあった。作業中で停車しているバキュームカーには必ず白いテニスボールの姿があったのだ。

当時はまだ現在のような黄色いテニスボールはなく、白いものしかなかったと記憶しているが、とにかくバキュームカーのカゴにはテニスボールが必ずあった。当時は「あんなにテニスボールが浄化槽に落ちているのか」と思ったものだ。そう、トイレにテニスボールを落としてしまう人がたくさんいたのだと勘違いしていたのだ。

そんなことも忘れていたが、今回の記事を書くにあたり、その理由が知りたくなって調べたところ、どうやら当時は吸引が終わったあとの移動時に、ホースの先にボールを吸いつけて栓にしていたということだったようだ。

筆者が見たのはテニスボールだったが、軟式の野球ボールを使うケースもあり、この軟式ボールを便所ボールと呼んでいた地域もあるようだ。

こんなことを聞いて「そうだった!」と懐かしく思う人もたくさんいるだろう。

ああ、昭和は遠くなりにけり。