ふと思いついて高速道路のインターチェンジへ足を運んでみた。普段は何げなく通過してしまうインターチェンジだが、足を止めてじっくりと観察したら、なにか発見があるんじゃないかと思ったからだ。

そして向かった先は東名高速道路の東名川崎インターチェンジ。首都高速3号渋谷線からつながっており、東京料金所を過ぎてすぐに位置するインターチェンジだ。

車両制限の看板

まず、車両通行制限の看板に接近してみた。クルマを運転する人なら必ず見たこと上がるはずだが、高速道路入り口と言う設置場所を考えると、じっくりと見る機会はあまりないだろう。

この看板をよく見てみると、高さの項目にシールが貼られているのがわかる。これは

2004年2月の道交法一部改正によって、高さの制限が3.8mから一部の道路が4.1mに引き上げられたことがその理由だ。

一部の道路とは「道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路」=「高さ指定道路」のことで、主にトンネル、高架下、車道上に構造物がある道路だ。つまり高速道路は、高さ制限がある一部の道路ということになる。

この4.1mの高さ制限を超えるものを運ぶ場合は、所定の手続きを行えば「4.3m」までの高さの車は公道の走行が許可される。

物流倉庫

多くのエリアに伸びている高速道路の近くにあると非常に便利なのが物流倉庫。東名川崎インターチェンジは首都高速の終点と東名高速の始点という、非常に重要な位置にあるため、この近くには物流倉庫があってしかるべき立地条件と言える。とはいえ、インター付近には住宅街も多く、それほど巨大な物流倉庫があるわけではない。そのため、インター近くの物流倉庫は一年を通して、常に荷物でいっぱいという状況も珍しくない。

デリネーター

視線誘導標であるデリネーターだが、この風車型をよく見ると汚れを拭き落とすゴムのようなパーツが付いているのがわかる。しばらく動きを見ていたが、ある程度の風でもくるくると回るので、その回転のおかげで反射板がきれいに保たれているのだろう。かなりの交通量がある道路だけに、排気ガスやほこりであっという間に汚れそうなものだが、観察した当日も反射板はきれいなままだった。ということは、このデリネーターの洗浄能力がかなり高いのでは?と感心してしまった。

看板裏のワイヤー

ほとんどの場合、気にしないであろう設置看板の裏側。しかし、ここには安全を確実に守るためのワイヤーががっちりと看板を支えていた。万が一にも看板が落下して事故が起きるというようなことがあってはならないのだから、当然の対策と言えるが、あらためて見てみると、その厳重さがわかる。

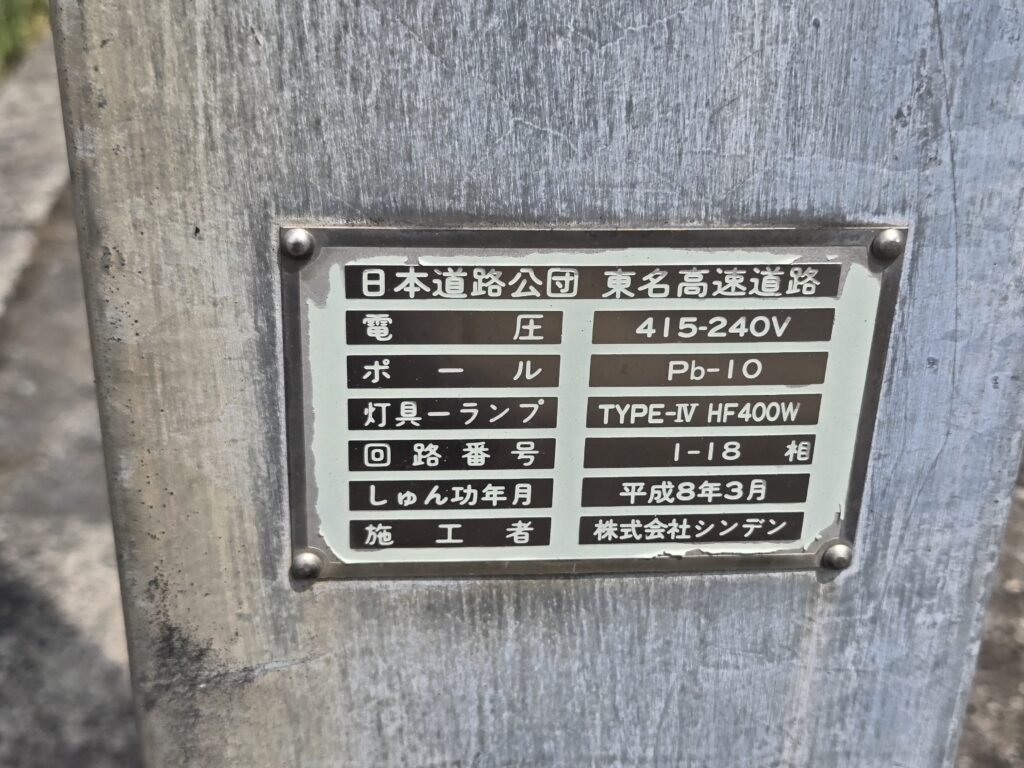

電柱のプレート

ふと電灯の根元に目をやると一枚のプレートが貼ってあることに気がついた。どうやら持ち主は日本道路公団のようだ。普段なら気にも留めないが、せっかくだからプレートの内容を調べてみた。

まず「415-240V」とは三相4線式と呼ばれる、三相交流電力を4本の電線・ケーブルを用いて供給する配電方式のことだ。詳細は割愛するが線間電圧が415V、対地電圧が240Vとう意味の表記だ。

さらに「ポール Pb-10」は照明用のポール(支柱)であることを指し、「タイプⅣ HF-400W」からは400ワットの水銀灯が使用されていることがわかる。

欲を言えば、クルアが通過するETCレーンや通行券発行機も近くで見てみたかったのだが、そこは歩行者進入禁止エリアなので断念するほかない。機会あればしっかり取材してみたい部分でもあるのだが、今回はここまでだ。