鉄腕アトム・鉄人28号・マジンガーZ・機動戦士ガンダム・機動警察パトレイバーなど、年代・世代によって思い出すロボットアニメには違いがあるのではないだろうか。これらはみな、人型という特徴を持っていることが共通点であり、多くの人が親しみを持てた要因であるといえよう。しかし、悲しいことにこれらのロボットはいずれも実用段階にはない。

もっとも、製造業などでは組み立て用ロボットが早くから採用されており、物流業界でも様々なロボットが荷物の運搬などで活躍している。ただ、これらはアームタイプなど必要動作に特化した形をしているために、使用している人たちですらロボットだという認識を持っていないことも多い。

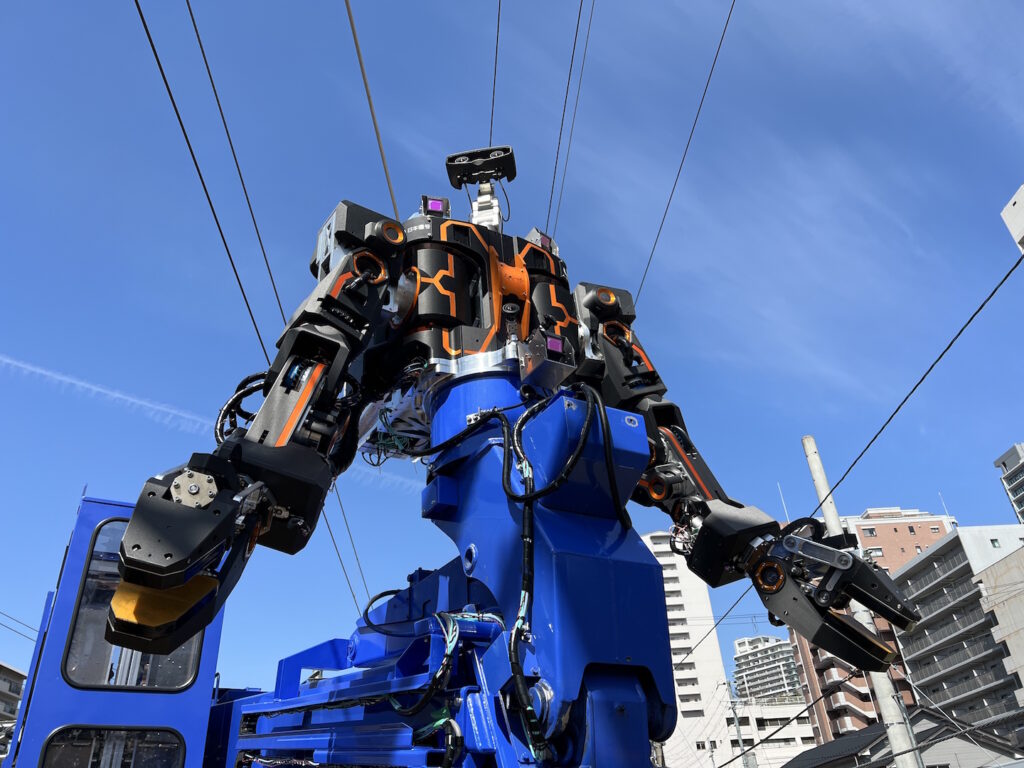

とはいうものの、近年ではホンダのアシモやソフトバンクのペッパー君といった人型ロボットが話題になった。ファミリーレストランでもネコ型配膳ロボットが活躍しており、ロボットもかなり身近になってきたといえるのではないだろうか。そのような背景のなかで、JR西日本が鉄道作業用の人型ロボットを登場させたのである。もっとも、人型ロボットといっても2足歩行ができるものではない。簡単に表現するなら、高所作業車のゴンドラ部分に、人型ロボットの上半身をくっつけたような形をしているのだ。

鉄道では軌道のメンテナンスで様々な作業が行なわれるが、このときに活躍するのが軌陸車である。これは、トラックや建設機械の下部に、レールの上を走るための鉄製誘導輪を備えた車両のことだ。架線や信号機など、相応の高さがある場所には高所作業車タイプの軌陸車が使用され、ゴンドラに係員が乗り込んで作業を行う。もちろん細心の注意を払っているのだが、危険と隣り合わせであることは否めない。

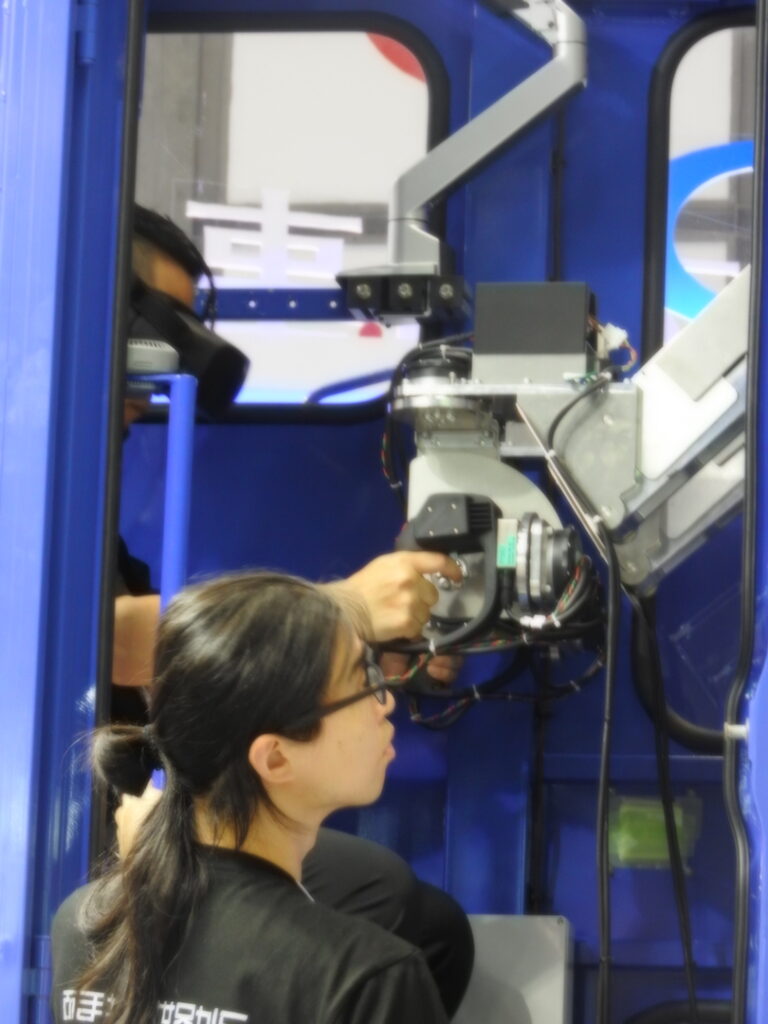

そこで開発されたのが、ゴンドラの代わりに人型ロボットの上半身を装備した「多機能鉄道重機」なのである。ただ、残念ながらオペレーターはロボット部分に乗り込むわけではない。車両コクピット部からVR技術を駆使して遠隔操作をすることで、ロボット部に乗り込んでいるのと同じ感覚で操縦することができるのだ。

上半身とはいえ人型ロボットを採用したのは遊び心というわけではなく、合理的な理由と期待する効果があってのことだ。まず、鉄道の高所作業は感電や墜落などの危険があるため、そういった労働災害をなくそうということがある。また、作業に要する人手を3割程度減少できるので、生産性向上やコストダウンにつながるのだ。

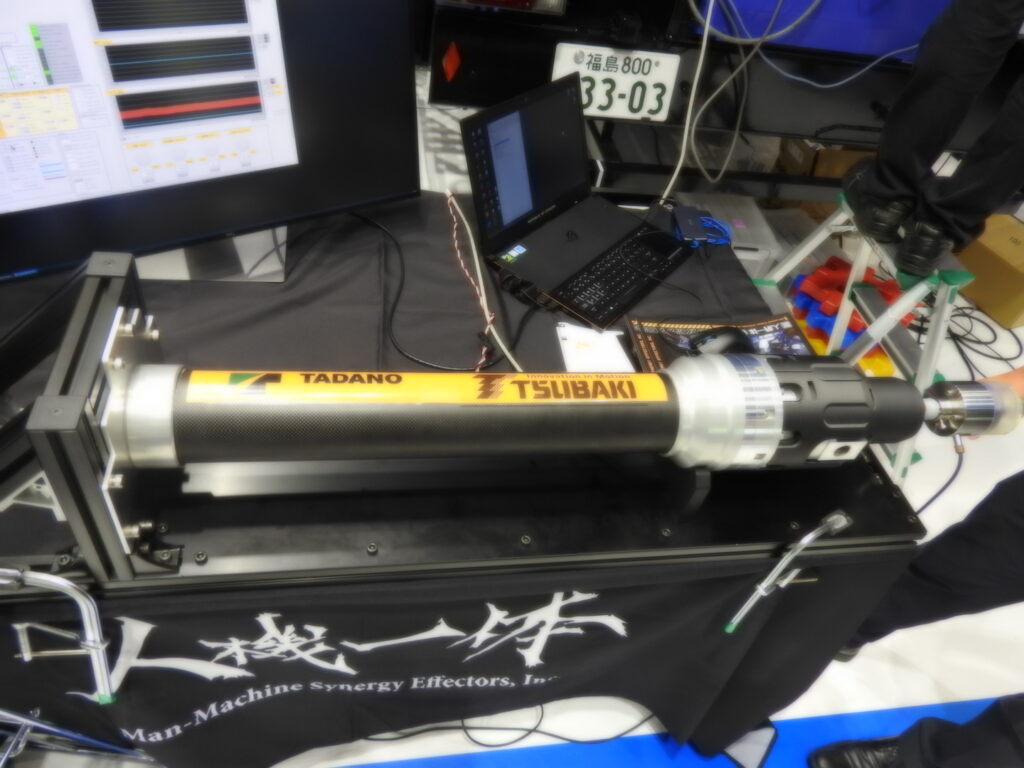

同機はトラックをベースに建機メーカーのタダノが開発したブームを搭載し、各種緩衝装置は椿本チエインの製品を使用した。また、全体の開発をJR西日本のほかにロボット工学技術の人機一体や、各種鉄道システムを開発する日本信号が協力して担っている。いわば、多くの企業による合作なのだ。

すでに現状でも十分ユニークな仕上がりといえるが、顔面にある単眼カメラに人の顔を模したカバーを付けるなどすれば、さらに人型感が増すことは間違いない。アームの先端は5本の指にして、細かな作業に対応できるようにすれば、より多くの業務をこなすことが可能になるのではないだろうか。今後の進化が楽しみである。