2023年頃から、高速道路のサービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)で衝撃的な映像が流れ始めた。工事などの車線の規制帯に、走行車両が突っ込んでいくシーンだ。一説によると、突っ込んでくると認識されてから実際に突っ込むまで、わずか2秒しかないという。これでは、作業員が退避するのは至難の業だ。発生件数も増加傾向にあり、2020年には704件であったものが2022年には1457件になっているのだ。

とはいえ、高速道路の車線規制は実施しないわけにはいかない。道路を建設してから年数が経てばメンテナンスは必須であるし、事故などが発生すればその処理や危険回避の観点からも、必要に応じて車線を止めるのはやむを得ない処置だ。規制帯付近は50㎞/hの速度規制がかかるのだが、渋滞でもしていない限りそこまで速度を落としているクルマは少ないのが現実だ。

突っ込み事故を防ぐべく、規制帯を作るときには様々な車両や道具が使用される。まず、活躍するのは標識車だ。車両は主にSUVや平ボディの中型トラックで、天井部や後部に大きな看板が設置されている。旧いタイプは巻取り式の表示幕が使用されているが、新しいものは電光板が搭載されており、より目立つ仕様になっている。表示内容は、「工事中」「左(右)に寄れ」「事故発生中」「車線規制中」などで、一般通行車両に規制があることを知らせる役割を持つ。

通行車両の流れを制限するのは、標識車だけではない。必要に応じて、発煙筒を使用することもあるのだ。助手席あるいは運転席から投下するのだが、このとき注意しなければならないのは落下地点だ。高速道路にはつなぎ目が存在し、そこには樹脂系の素材が使用されている。発煙筒がそこに落ちると、火災になることもあるのだ。

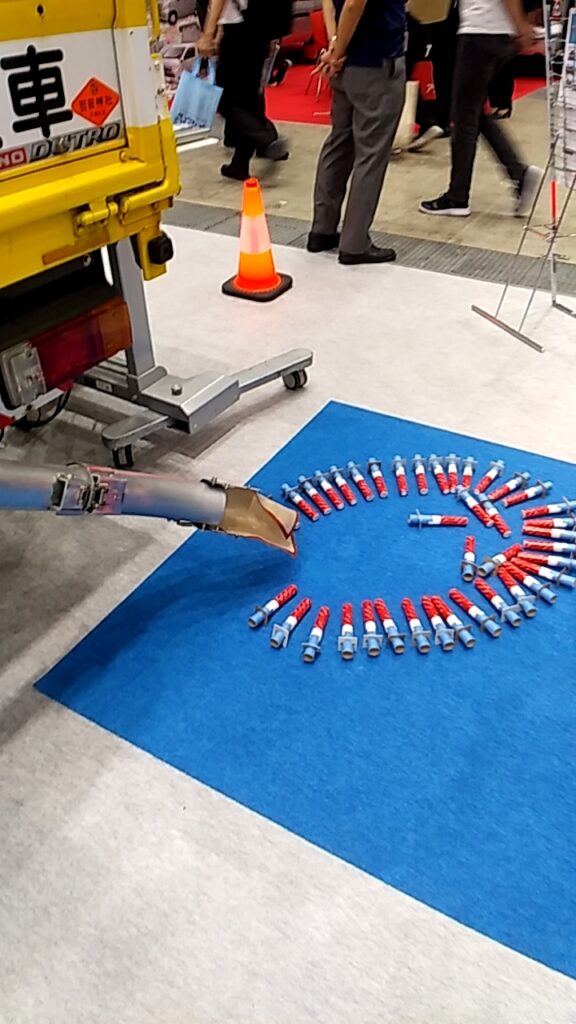

そこで登場したのが、発煙筒自動投下装置である。この装置は車両(主にトラック)後部に取り付け、装填された発煙筒に点火してシューターから投下するのだ。操作は助手席から行い、無線コントローラーを使用する。投下の状況はモニターで確認できるようになっているから、もし接合部に落ちるなどした場合でもすぐに対処が可能なのだ。

車線を規制するときには、標識車を盾にしてパイロンなどを配置する。規制の先端には回転灯・誘導棒を振る人形・矢板などを設置し、パイロンは路側あるいは中央分離帯から、規制する車線いっぱいまでテーパー状に置いていくのだ。夜間はパイロンを光らせるために、発電機からコードリールを伸ばしてひとつずつ電球を付ける。新しいタイプのものなら、パイロンに設置する充電式のLEDランプを使用しているので、発電機やコードリールを使わない。

このようにして規制帯は作られるのだが、それだけ目立つ標識・回転灯・パイロンなどを使用しても、突っ込み事故は後を絶たないのだ。そこで、その対策として新たなシステムが開発されつつあるのだという。その内容は、規制先端に設置されている矢板などに検知器をつけたり、規制帯をカメラで監視したりして、危険を感知した際には警報を発するというものだ。高速道路の規制は必要に応じて行なわざるを得ないものだから、ITなども駆使して作業者がより安全に働ける環境を整えることが急がれている。