物流を支えるアイテムといえば真っ先に思いつくのがパレットだろう。確かに現代の物流シーンにおいてパレットは必要不可欠なのは事実。しかし、そんなパレットの陰に隠れたもうひとつの重要アイテムがある、それがドラム缶だ。ドラム缶が日常生活に密接しているとはいい難いものの、その姿は誰もが想像できるだろう。今回はそんなドラム缶にスポットライトを当ててみたいと思う。

ドラム缶の歴史

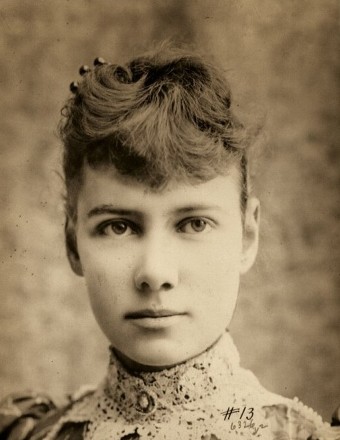

ドラム缶の歴史を辿ると、1903年にアメリカの女性ジャーナリストであるネリー・ブライ(本名エリザベス・ジェーン・コクラン)によって現在のドラム缶とほぼ同じ形状のものが考案されたことが起源とされている。

ネリー・ブライがヨーロッパを旅行中、そこで見たグリセリン入れの金属容器をヒントにして金属による石油の容器(ドラム缶)の生産を思いついた、これが1898年のことだ。

彼女は帰国後、自分が経営を任されていたニューヨーク州のアイアン・クラッド社というメーカーで生産に取りかかり、試行錯誤の末200Lドラム缶の生産に成功して1903年にデザインを登録したのだった。

しかしこの時期のドラム缶には強度面での問題があり、本格的な需要拡大と普及までは10年という時間が必要だった。

ドラム缶の由来

ドラムはもっとも古い打楽器の一つであるが、転じて円筒状の容器をドラムとよぶようになった。これがドラム缶の名前の由来だ。

強度の秘密

ドラム缶には胴の中央部分をぐるりと取り巻くように竹のような「節」がある。この節は単なるデザインではなく強度に大きく貢献している部分なのだ。

ドラム缶は基本的に運搬用なので、その作業中はけっこう乱暴に扱われることも少なくない。そのため簡単にへこんでしまうと、中身の石油などが缶の口を吹き飛ばして、内容物が流出してしまう可能性がある。そこで、節を入れて、缶自体の強度を高めているのだ。その一方でドラム缶の節は縦方向にはないので、縦方向から加わる力には案外弱い。

ドラム缶の年間生産数

各種石油・化学産業の発展に伴い、令和6年度では、新ドラム缶は年間約1,200万本、更生ドラム缶は約1,000万本が生産されている。

ドラム缶の種類

ドラム缶の定義は金属を主材料とした18L以上400L以下の円筒形容器のことだ。そしてドラム缶は200L缶、中小型缶、ペール缶の3種類に大別され、それぞれ以下のような用途で使われる。

200L以上のドラム缶は特注品でない限り鋼鉄で作られる。そしてガソリン、灯油のような燃料油や塗料、溶剤、化学薬品、医薬原料などの工業材料とその製品といった液体を入れて運搬・貯蔵に用いられる。

その一方でペール缶は18Lまたは20Lの鋼鉄製の缶のことで、潤滑油や塗料、溶剤などの液体を入れて運搬・貯蔵に用いられる。

ドラム缶の寿命

一度使用されたドラム缶は更生缶メーカーに回収され、残渣処理、内部洗浄、再塗装などが行われ、4回から5回程度再利用される。 使用されたドラム缶はこうして何度も再使用され、3年程度の寿命を持つ。

ドラム缶の運搬方法

フォークリフトに装着して使うのが「ドラムグリッパー」というフォークリフト専用アタッチメント。名前の通りドラム缶をつかめる機構になっていて安定した運搬ができる。荷役を効率的に行うため、複数種類のアタッチメントがあり、一度に2本、3本、4本のドラム缶を扱うことが出来るものの他、2本用ではドラム缶に貼られたラベルを傷つけないように、ドラム缶に接する部分の高さを変えたものもある。

珍しくはないが物流においては非常に重要な容器であるドラム缶。その歴史は古く、長年かけて改良を加えられて進化してきたのが今の姿というわけだ。