東京都には、「自動車Gメン」と呼ばれる人たちがいるという。彼らはNOx不適合車などの、排気ガス規制に違反した車両を取り締まる役目を負っているのだそうだ。ただ、取り締まりを行なうといってもその身分は警察官ではない。東京都の職員で、正式には「自動車公害監察員」という肩書を持つ。

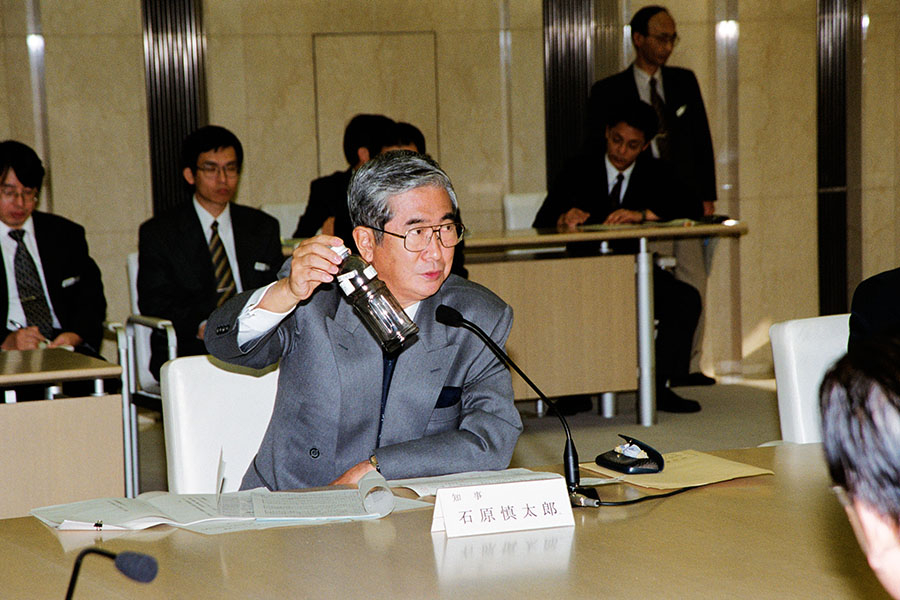

設置されたのは2001年だが、きっかけとなったのは1999年8月に石原慎太郎都知事(当時)が開いた記者会見だ。このとき、知事はペットボトルに入った黒い煤を振りながら、「東京都民はこんなものを吸い込まされている」と力説した。この煤は、ディーゼル車の排気に含まれていたものである。その様子がテレビで放映されたこともあって、全国民に「ディーゼル車は悪者」という強い印象を与えてしまった。

この問題の背景には、ダイオキシンや光化学スモッグといった公害問題があった。公害は高度成長期頃から社会問題化していたが、被害者らが声を上げたことによって一定の改善が図られていた。しかし、個々のクルマの排気ガスはクリーンになりつつあるとはいえ、総排出量は増加の一途をたどっている。CO2による地球温暖化問題もあいまって、早急に対策を打つ必要があったのだ。

本来ならば、国が環境基本法や道路運送車両法などによって規制をかけるものである。しかし、自動車産業や運輸業界の事情もあって思い切った手を打てずにいた。そもそも、環境問題は地域によって捉え方・発生度合い・影響などが違うので、国で一律に厳しい規制をするのは難しい。これに業を煮やした石原都知事が、先に述べたような会見を開催したのである。これを受けて、東京都は環境保護条例を制定したのだ。

都の環境保護条例は、以下のような範囲でディーゼルエンジンの排気ガスを規制している。

・乗用車を除いた、トラック・バスなどのディーゼル車両が対象

・適用範囲は、島嶼部以外の東京都全域

この適用範囲の中で対象車両が条例に違反した場合は、

・違反車両に対する運行禁止命令を運行責任者に発出

→従わない場合は違反者の公表や50万円以下の罰金

・荷主事業者には、荷物運送の受託者に条例を順守する車両を使用するように指示することなど、必要な措置をとるように勧告する

→従わない場合は違反者を公表

この取り締まりに従事するのが、冒頭の「自動車Gメン」だ。彼らは都内を巡回して、検査・指導を実施する。このとき、立ち入り検査などが行なわれるのだが、警察ではないからといってこれを拒めば、それだけでも15万円以下の罰金の対象になる。取り締まりからは、逃れることはできないのだ。

これまで、「自動車Gメン」が調査・確認した延べ車両台数は5万6412台で、摘発に至ったのは1151台。2023年度は、主要幹線道路・市場付近・都庁周辺など75カ所で取り締まりを実施しており、その数は3242台(うち1391台が都外の車両)に及んでいる。排気ガスは目に見えないため、基準値を超えていてもすぐにわかるものではない。それを取り締まるのは簡単ではないが、地球環境の未来を守るためには必要なことだといえよう。