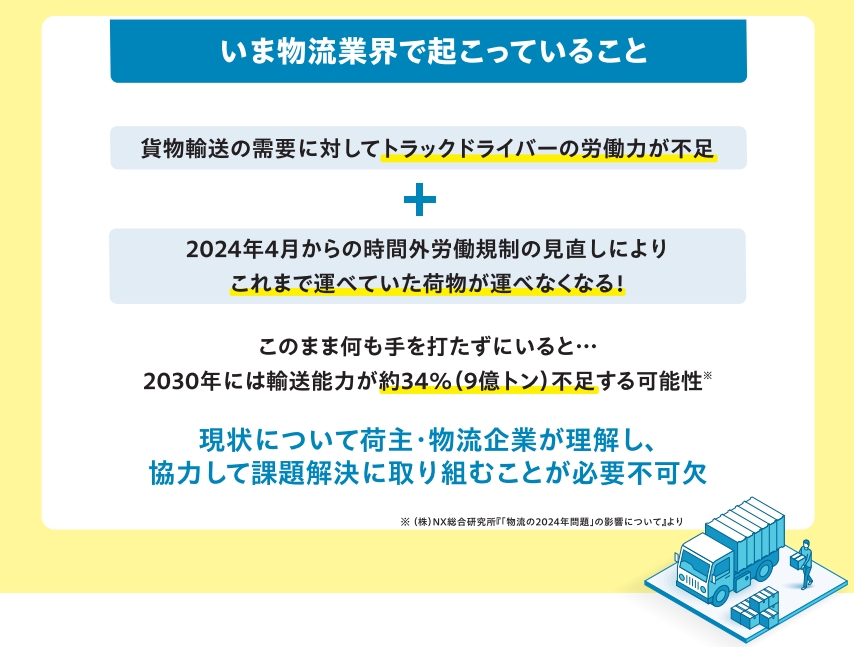

「物流の2024年問題」がいわれて久しいが、その影響は各所で現れてきているようだ。最も懸念されているのが、貨物輸送の需要に対してトラックドライバーが圧倒的に不足していることであろう。結果的に、これまで運べていた荷物が運べないなどといった事態を招き、最悪の場合には2030年に約34%(9億トン)も輸送力が落ちるとされている。

名古屋商工会議所ではこういった事態を危惧し、「物流の2024年問題」の影響によって発生している課題を把握すると同時に、解決に向けた取り組みを行なっている事業者の事例を紹介する冊子を発行した。冊子の狙いは記載された事業者の取り組み事例を参考にし、荷主事業者と物流事業者が協力をすることで、持続的な地域産業の発展につなげるというところにある。

名古屋商工会議所がある愛知県は、金属機械工業品の物流量が日本一という特徴を持っている。すなわち製造業が多く、彼らにとって物流は生命線といえる位置づけになるのだ。そのような背景を持つにもかかわらず、同会議所の調査結果を見ると物流事業者が抱える課題は決して軽いものとはいえないのだ。

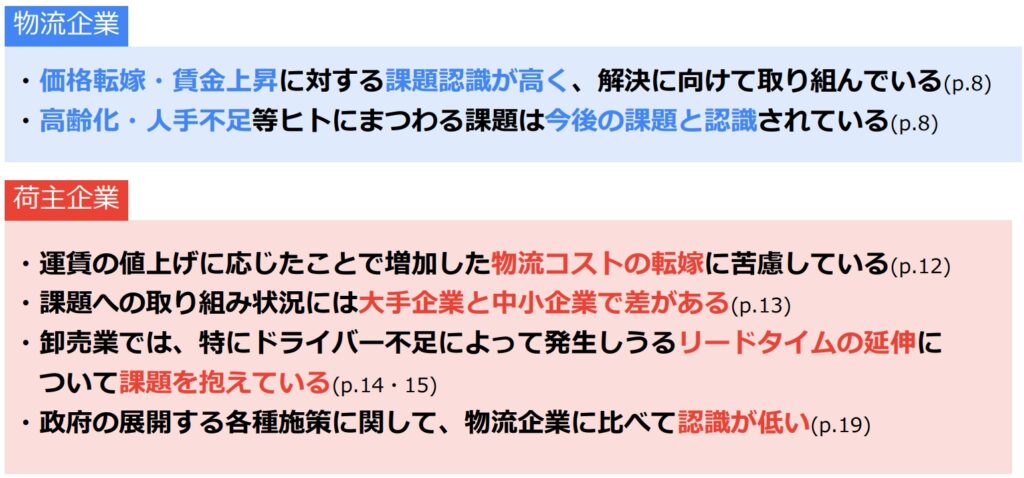

物流事業者が喫緊に対応するべき課題だととらえているのは賃上げである。さらに、それに伴う請負価格の引き上げだ。これについて荷主企業と交渉しても、多くの場合は希望する金額に至らないという。結果、自社努力を求められることになるわけだ。人に関する問題では、高齢化と採用難により、慢性的な人手不足に陥っているのだそうだ。荷主企業は物流企業からの配送価格交渉に応じるものの、それによるコストの上昇をすべて価格に転嫁することができていない。

こういった課題を踏まえて、同地域の物流企業「ミライノ」では「全員参加型経営」により、多角的な取り組みを展開している。例えば、毎月従業員同士で業務改善の提案をし合うなどといったことを習慣化しているのだ。また、ドライバーの離職を防ぐために賃上げを実施。その原資となる運賃は、適正な価格で取引できるように、荷主事業者と継続的な交渉をしているという。

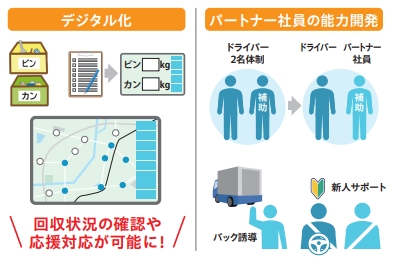

同じ物流企業である「中西」では、伝票のデジタル化と障碍者の能力開発を促進するといった取り組みを行なった。従来、伝票は手書きでそれをパソコンに入力していたが、現場にタブレットを配布することで入力即計上に移行。このソフトは、社内で開発した専用のもので、開発費用も大幅に抑えられている。また、創業以来雇用を続けている障碍者の担当職務範囲を広げるべく、業務の基準作りに加えて訓練やテスト運用を実施。より効率的な人材活用につなげた。

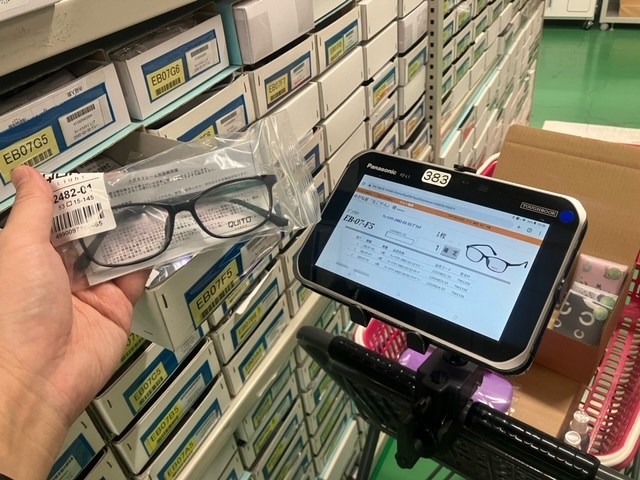

さらに、荷主企業の「前田鐵鋼」では、配送計画や輸送状況の問い合わせをAIで一元管理することで、運送や顧客対応の効率化を図っている。「キトー興産」は、環境負荷を低減する目的でプラスチック製の「通い箱」を採用。これにより、廃棄物を大幅に削減すると同時に梱包作業の効率化を実現した。「川本鋼材」は出荷納品書データを二次元コード化し、ハンディターミナルを導入。出荷管理や在庫管理の効率化を実現した。また、「名古屋眼鏡」では、在庫管理・先行補充・PCP(ひとりの作業者がピッキング・出荷検品・梱包を続けて行なうやり方)出荷のシステムを自社で開発している。

こういった取り組みは企業ごとに風土や成り立ちの違いがあるので、すべての事業者が同じように採用できるものではないだろう。しかし、業務改革のヒントになることは間違いない。自社の現状を把握・分析し、向かうべき方向性を明確にすることで、自ずと進むべき道が見えてくるものだ。物流業界未曾有の難局に、各社の努力が求められている。