川崎市では「KAWASAKI L4 Bus Project」と題して、2027年度にレベル4の自動運転バスを走らせるべく、2014年度からレベル2の自動運転バスの実験運航を開始している。自動運転レベル2とは、システムがアクセル・ブレーキ・ハンドルを部分的に操作し、運転手を補助するレベルの自動運転。レベル4では、場所・天候・速度などの特定条件下で、システムが車両の運転操作全般を行う完全自動運転になる。

昨年度から本実証運行先行して導入されているのが、各地で行われている同様の実証走行で使用されることが多い、ティアフォー製の小型電気バス「Minibus v2.0」だ。自動運転時の最高速度は35㎞/hで定員は16人。1回の充電で、約200㎞走行できる。さらに、今年度新たに導入されたのがいすゞ自動車の大型路線バス「エルガ」。市販車両をベースに自動運転用に改造した車両のため、定員は25名になっているが、ディーゼルエンジンなので燃料を満タンにすれば約500㎞走ることができる。

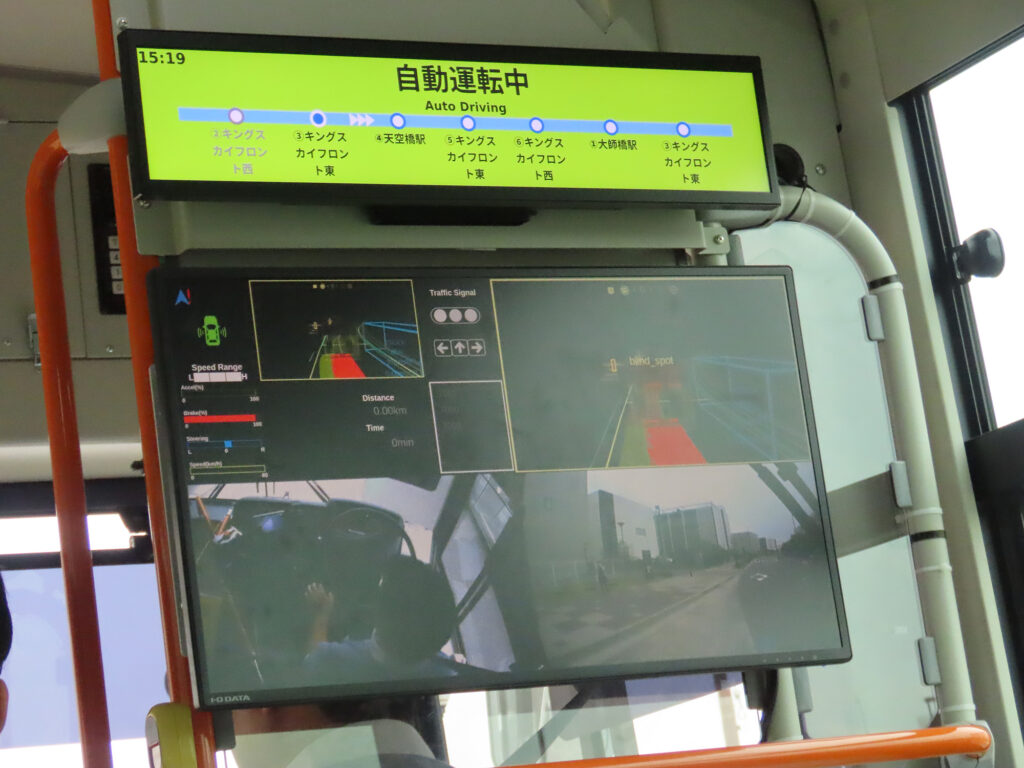

周囲の情報を感知するセンサーには、カメラとLiDAR・RADARの3つを備える。カメラは物体・信号などの認識や遠隔監視などを担うため、明暗差の大きな環境でも高画質な撮影ができる高性能なものを採用した。LiDARはレーザー光を照射し、対象物までの距離や対象物の形を計測。具体的には、自車位置測定や障害物の検知をする。RADARはミリ波を照射。対象物との距離を測り、遠方から接近する車両などの検知を行なうのだ。

試乗したコースは、京浜急行大師線の大師橋駅から多摩川スカイブリッジを経て、京浜急行空港線の天空橋駅まで。「Minibus v2.0」は片道で、「ERGA」は往復である。同様の実証走行でよく使用されているカートタイプのバスとは違い、乗り心地は既存の路線バスと何ら遜色はない。特に「Minibus v2.0」は電動なので、たいへん静かであった。

自動運転モードでは安全第一であるためか、走り出しが比較的ゆっくりだ。特に停止状態からの右左折ではそれが顕著である。また、障害物などの危険を感知すると必ず停止するために駐車車両があったり、車線をはみ出す対向車が来たりするなどといったことが続くと、小刻みに停車しているような印象を受ける。

多摩川スカイブリッジは太鼓橋状の構造を持つため、渡り始めから中央までは緩やかな登りになる。中央部の頂点から下りになるのだが見通しが悪く、先の信号などで渋滞をしていると発見が遅れやすい。そのため、センサーが危険を感じた段階で直ちに制動がかかるので、ややきつくブレーキを踏んだような感じを受ける。

本実証運行はレベル2なので運転席には運転手が常に着席しており、必要な時にはすぐに手動運転ができるようになっている。自動運転からの切り替えは、アクセル・ブレーキ・ハンドルのいずれかを操作した段階で、自動的に手動運転に切り替わるのだ。そのため、運転手は常にこれらの装置を操作できる態勢をとっていなくてはならず、自身が運転しているときよりも気を遣うことが多いという。運転手不足や運行経費削減を考えれば、路線バスの自動運転は避けて通れない問題であるには違いない。ただ、現段階の運転技術は運転手に軍配が上がるようである。