日夜、走り続けるトラックがいくら丈夫に作られているといっても、安全な運行はやはり定期的なメンテナンスがあればこそ。なかでも、最も基本的なメンテナンスといわれるオイル交換はトラックにとっても非常に重要な項目です。一般車とは違い、重量物を毎日のように運搬するわけですから、エンジンにかかる負荷も各段に上がります。

そこで今回はトラックのエンジンオイル交換について解説していきます。

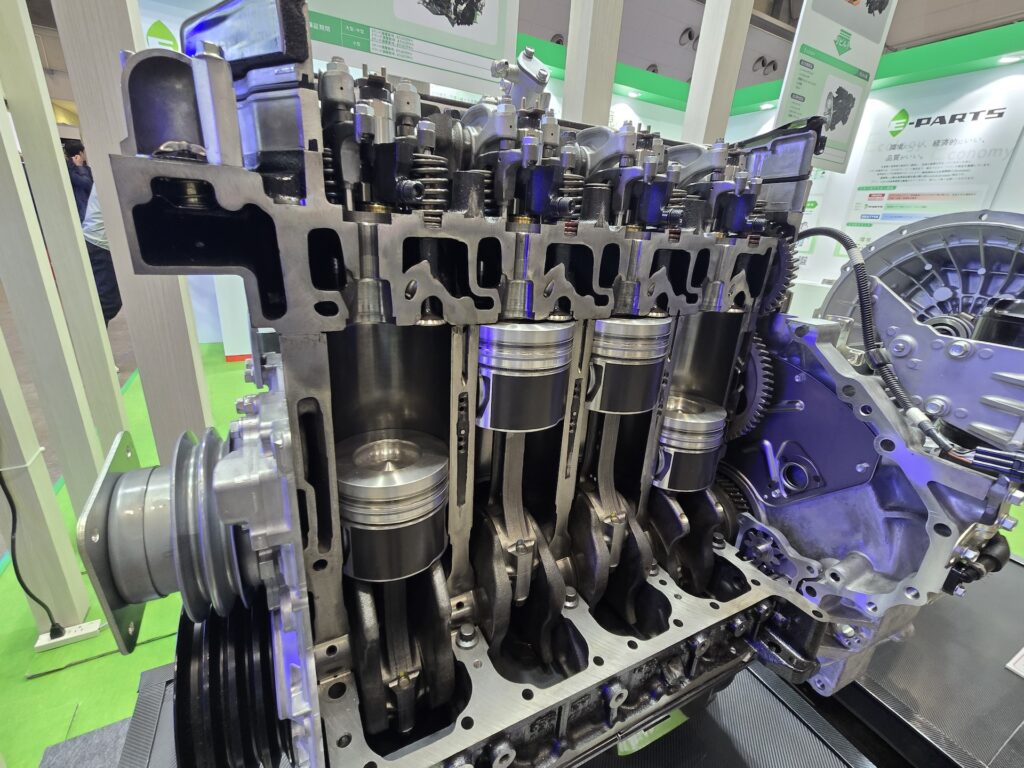

トラックには様々な大きさがあります。そしてエンジンの大きさもボディに合わせて大きくなっていきます。小型トラックと呼ばれるものでも3000㏄、大型ともなれば1万㏄オーバーのものも少なくありません。もちろん排気量が増えれば、そのぶんエンジンも大きくなるのですが、実際にはオイル交換にどれくらい差が出るのでしょうか。

その目安は小型トラックの場合は10,000~20,000km、中型トラックの場合は15,000~30,000km、大型トラックの場合は20,000~40,000kmがエンジンオイル交換タイミングといわれています。

ただし、トラックの使い方や運転の仕方、走っている状況によっても差が出るので、上記の数字はあくまでも平均値です。

では、同じトラックでも、なぜ排気量に応じてエンジンオイルの交換タイミングが異なるのかを説明しましょう。

小型トラック

小型トラックはボディも小さく小回りが利くことで街中や近距離の輸送に使われるパターンが多いのです。とくに個人宅や小規模店舗への配送は、短距離を走っては停車してエンジンを止める。その後、エンジンをかけてまた走るという作業を繰り返すことで、オイルが早く汚れてしまうのです。そのためオイル交換サイクルも比較的短めになってしまいます。

中型トラック

小型トラックほどではないにせよ、それなりの距離を走りストップアンドゴーを繰り返すのが中型トラック。しかし小型トラックよりはエンジンサイズが大きくなるため、負荷は減ります。そのためエンジンオイルの交換サイクルも小型トラックよりは長くなります。

大型トラック

大型トラックは主に長距離の走行がメインです。そのため速度を一定で走れる高速道路の使用頻度も高く、エンジンへの負担は小型、中型よりも軽いので。エンジンオイル交換のサイクルも短くなります。

このようにオイル交換は定期的に行なわなければならないメンテナンスですが、なぜオイル交換が必要なのでしょうか。その答えはオイルにはエンジンを守るため、以下の5つの役目と性能があるからです。

潤滑作用

スムーズにエンジンを稼働させる。

密封作用

わずかにあるエンジン内部の隙間を埋め、発生するエネルギーをロスすることなく駆動力を高める。

冷却作用

エンジン内部の熱を吸収し外部に逃がすことでエンジン内部を適温に保つ。

洗浄作用

エンジン内部の金属部品が擦れ合うことで発生する摩擦や、エンジン内の燃焼によって発生するススによる金属粉など「スラッジ」などを吸収してエンジン内部を洗浄させる。

防錆(ぼうせい)作用

金属部品の表面に油膜を張ることで防錆に加え、異音の発生を防ぐ。