いうまでもないことだが、タイヤは摩耗する。残溝が1.6㎜を切ると整備不良車となり、車検を通すことができなくなる。消耗品であるタイヤは、必要に応じて交換しなければならないのだ。これに対してホイールは曲がるなどして使えなくなるか、ドレスアップを目的にアルミなどにするときぐらいしか交換をしない。すなわち、タイヤを交換するときにはホイールから脱着が必要になるということである。

ところが、よく見るとタイヤの内径とホイールの外径のサイズは同じ表示がされていても、その大きさは微妙に異なっている。もっとも、まったく同じならばはめ込むのは簡単かも知れないが、少し力を加えるだけですぐに外れてしまうだろう。トラック用のタイヤは、乗用車よりはるかに多くの空気が注入されているために、その内部には高い空気圧がかかっている。さらに、走行中には様々な方向から大きな力がかかるため、決して外れないようにしっかりとホイールに組み付ける必要があるのだ。

ホイールの外周にはフランジと呼ばれる部分があって、この内側にタイヤのビードが収まることで、しっかりと組付けができる構造になっている。タイヤはゴムでできているからある程度伸縮性はあるものの、このビード部にはワイヤーが入っているために、簡単に伸ばせるようにはなっていない。現在のタイヤはそのほとんどがチューブレスタイプで、ホイールとタイヤの間に直接空気を送り込む構造になっている。フランジとビートの間にわずかでも隙間があれば空気が漏れてしまうので、両者はかなりしっかりとした造りになっているのだ。

まだチューブを使用するタイヤが多かったころは、バイアスタイプの偏平率が高いタイヤが主流だったので、軽や小型トラックのタイヤなら人の力だけで組み込むことも可能であった。少々大きなタイヤでも、レバーなどの工具があればなんとかなったものである。しかし、最近のタイヤはそうはいかなくなった。今でもレバーなどの工具だけでタイヤを組む強者もいるようだが、効率面や安全面から誰にでもおすすめできることではない。

タイヤをホイールに組み込むためには、ホイールにあるドロップと呼ばれるへこみにうまくビードをあてなければならない。これにより、反対側のビードがフランジを超えるから組み込むことができるのだ。ただ、このとき強い力でビードを引っ張りながら、タイヤのサイドを押さえる必要がある。

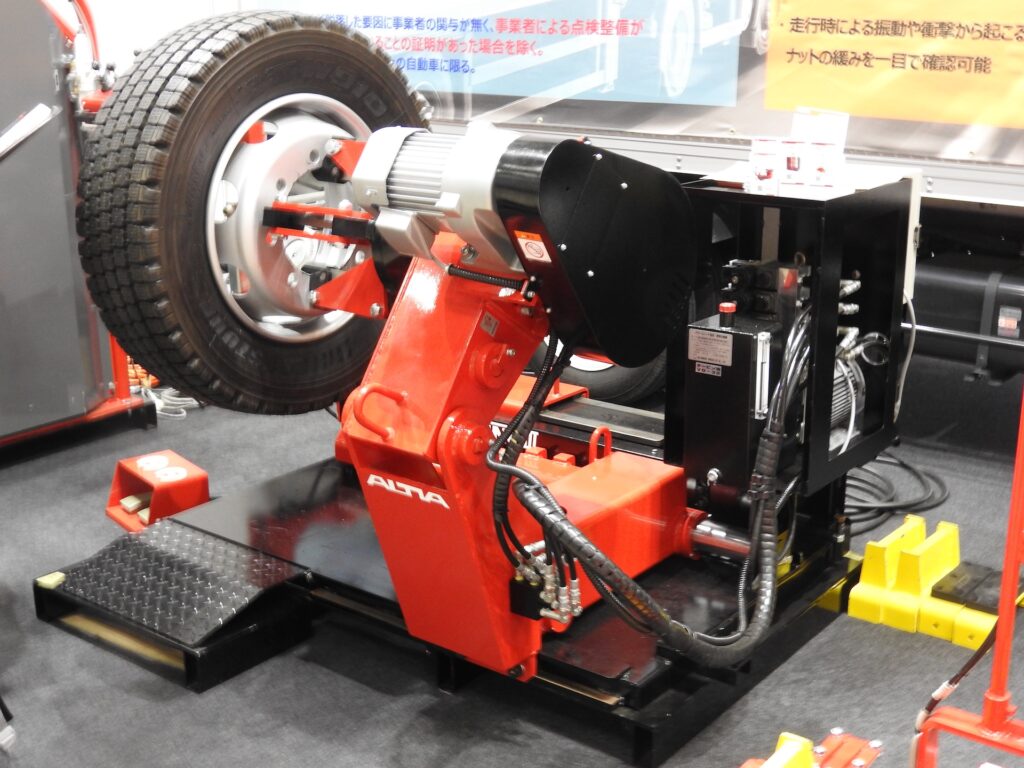

そこで登場するのが、タイヤチェンジャーである。中型トラックぐらいまでのものなら、タイヤを横にして交換するターンテーブル式で、大型トラックのように大きなタイヤになると、立てた状態で交換するタイプになる。いずれも電気を動力として、エアや油圧を使用して大きな力を発生させているのだ。これを使用すれば、短時間で失敗することなく安全にタイヤの交換が可能になる。ただ、この機械は非常に高価なものだから、コストを考えれば運送事業者が保有するのは考え物だ。安全性・効率性・経済性を考えれば、タイヤ交換は整備工場やタイヤ専業店などに任せるのがベターなのかもしれない。