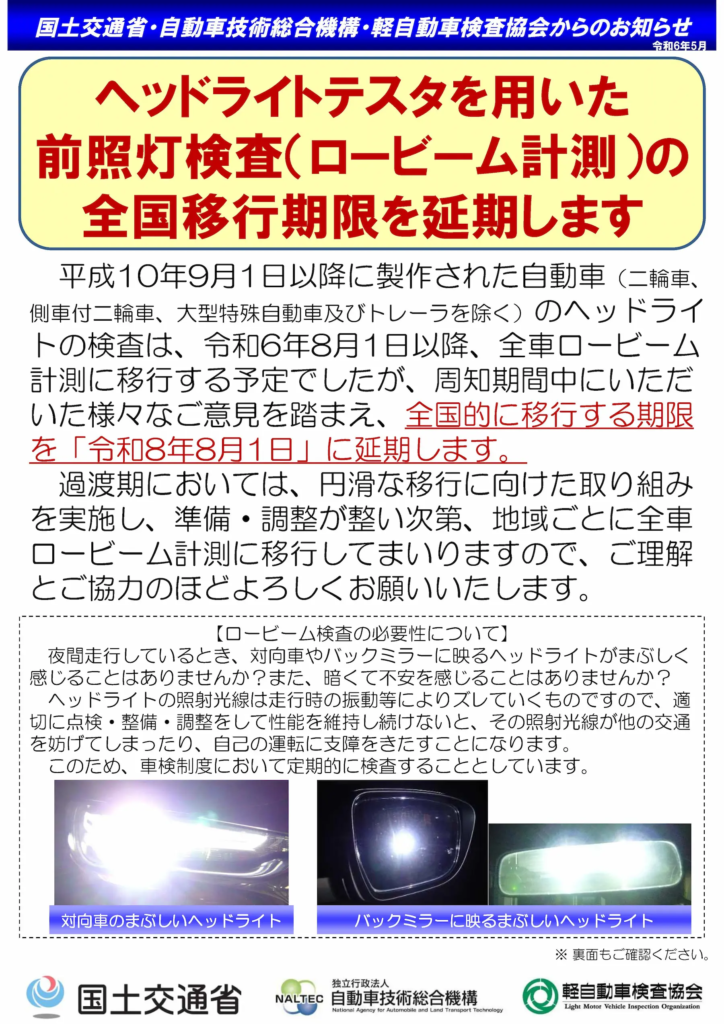

2024年8月から車検の検査対象がハイビームからロービームに変更されるということで、多くの営業車両を抱える運輸業界ではその対応に頭を悩ませていた。一部で、ほとんどの車両が車検に通らなくなるなどという噂が飛び交っているものの、その対策については何の情報もないといった状況に陥っていたからだ。

制度上、この変更は2018年からすでに実施されているのだが、

・民間車検工場の準備が整わない

・ドライバーに周知期間が必要

ということで、2024年8月まで「やむを得ない場合はハイビームで検査が可能」という特例措置が設けられていたのである。そしていよいよ特例措置の期限が切れる直前の2024年5月に、再び一部地域で延期ともとれる変更が行われた。

その内容は「関東・中部・近畿・四国・九州・沖縄の各地域は、状況を見ながら2026年8月までに順次移行する」というものである。その理由は「(変更対象地域の車検)対象台数が多いことや様々な事情により、地域によってまだ十分周知が進んでいないなどの現状を考慮した」からであった。

なぜこのようにややこしい話が出てきたかというと、そもそもヘッドライトはハイビームが走行用の前照灯であり、ロービームはすれ違い用の前照灯という位置づけにあるからだ。このことからも明らかなように、通常使用するヘッドライトはハイビームなので、光量・光軸・色などの測定はそれで行うべきであると、法律によって規定されていたのだ。

しかし、街中では対向車が多いから主にロービームを使用して走行する。そこで、実態に合わせてその基準が2015年に変更され、1998年9月以降に生産された車両(ヘッドライトの設計がロービームを基準にした車両)は、車検の測定を原則としてロービームで行うことになり、2018年から実施されることになったのである。

ただ、先にも述べたような経緯からその実施は再三に渡って延期されている。ところが、実際に車検を行う現場からは不安の声がなくならないのだ。その内容は、

・検査機器導入にコストがかかる

・検査技術の習得が進んでいない

などといったことである。つまるところ、「導入や人手にコストをかけても、利益が増えるわけではない」というのが本音のようだ。

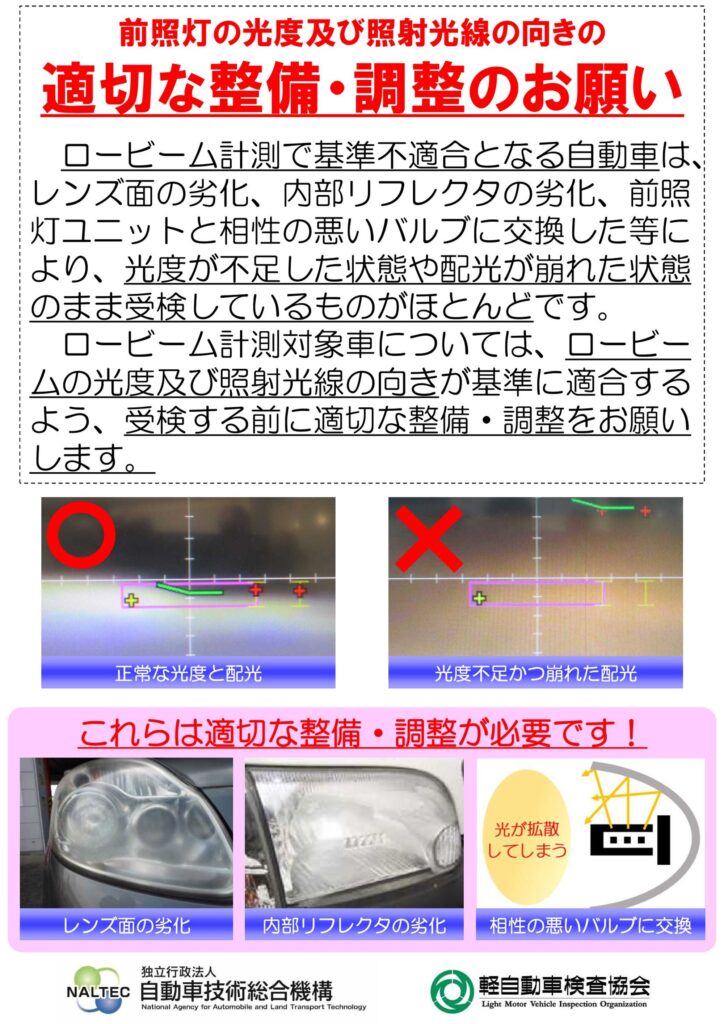

また、車検を出す側である運輸事業者が恐れている「車検に落ちるのでは?」という不安は、

・ヘッドライトレンズの劣化やくすみ

・反射板の劣化・変形

・社外品のバルブの使用

・HID(ディスチャージランプ)の劣化

などが主な原因と考えられるのでそれらの対策をすることに加えて、予備検査を受けるなどしておくとよいといわれている。

独立行政法人「自動車技術総合機構」から、2024年8月に発表された「前照灯検査(ロービーム計測)の合格割合」では、検査合格率が9割以上(期間:同年2月~7月)であったという。全国で実施された際にも同様の合格率であるか否かは何とも言えないが、前述の基本的な対策を行っておけば過度に警戒する必要はないだろう。とはいうものの、今後の動向についてはしっかりと注意を払っておく必要はありそうだ。