昨今、話題になっているライドシェア。タクシードライバーの不足を補うことや、手軽に行なえる副業として期待されているものの、定着までにはまだしばらくかかりそうだ。世間では、「一般の人が自家用車でタクシーをやること」というぐらいの捉えられ方をしているようで、それほど関心が高いとは思えない。

ライドシェアを直訳すると、「相乗り」といった意味になる。海外では、すでに普及・定着しているところもあるという。わが国では自動車を使用した旅客営業は厳しく法律で規制されており、一般の人が自家用車を使って有償で客を運ぶと、「白タク(営業用の緑ナンバーではなく、自家用の白ナンバーで違法にタクシー行為をするという意味)」となるために厳しく罰せられる。バブル経済期には終電間際の呑み屋街や繁華街に多数出没していたが、バブル崩壊とともにあまり見かけなくなったといわれていた。

ところが、

・インバウンドが増加したこと

・タクシー運転手の担い手不足

・地域におけるバス・タクシー事業者の経営難

などから、再び「白タク」が横行し始めているという。空港界隈にはインターネットで予約したと思われる海外からのインバウンド観光客が、白ナンバーのワンボックスカーに乗り込む姿が各所で確認されている。「白タク」は違法であることに加えて、安全性や万一の際の補償などに大きな問題を抱えている。こういった背景もあって、ライドシェアが注目され始めたわけだ。

わが国では、独自に2種類の方法が採用された。そのひとつは、タクシー会社などの旅客運輸事業者がライドシェア事業の主体となるやり方だ。指定された地域(タクシーが少ないといった理由で、需要に対応できない地域など)で、タクシーの需要が不足する状況に応じて、主体事業者に登録している人が自家用車でタクシー業務を行なうというもの。

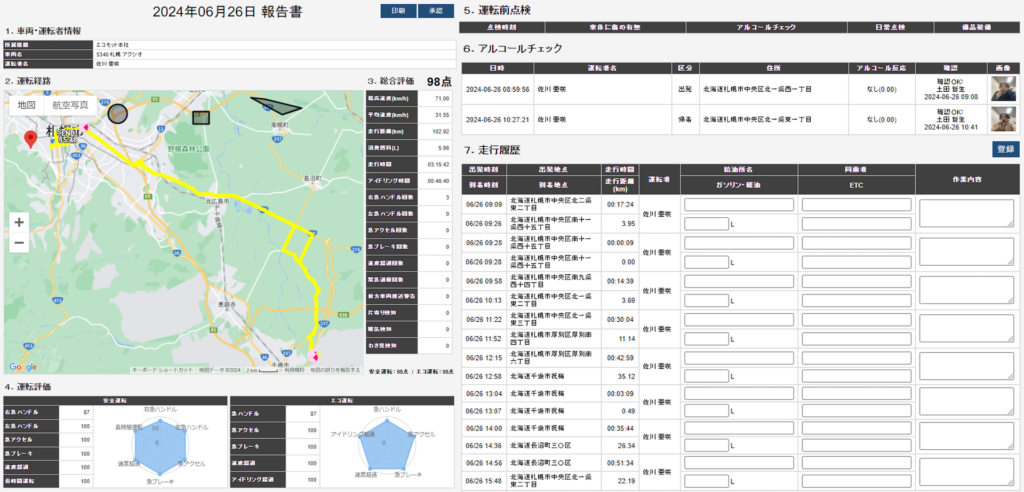

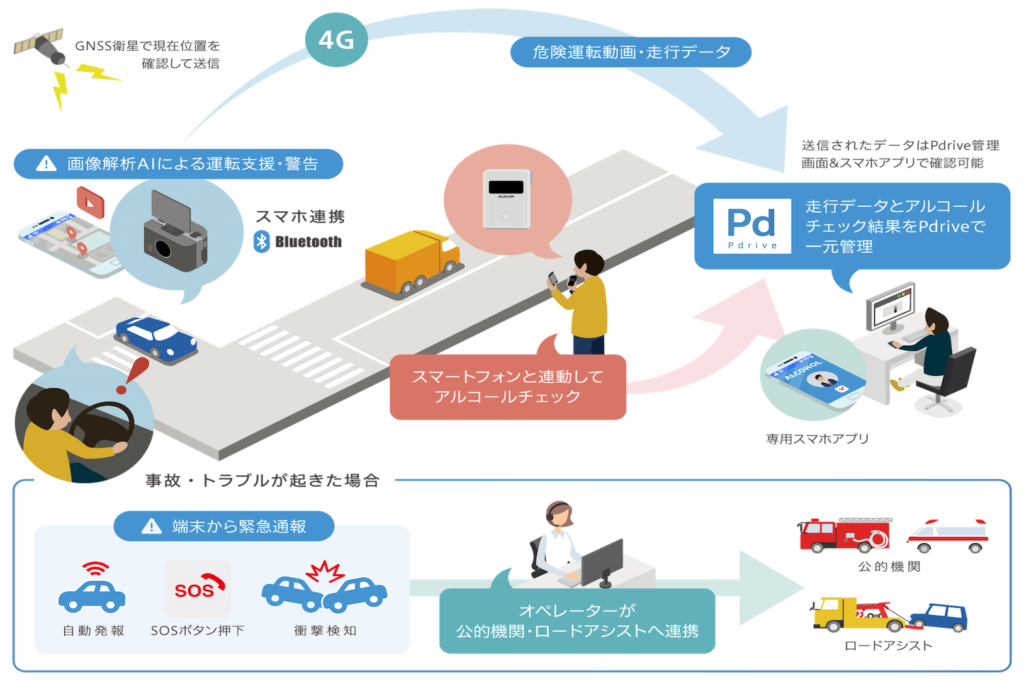

もうひとつは、交通空白地帯や事業主体になれる民間事業者が存在しない地域で、自治体(NPO・一般社団法人などの公益団体を含む)が実施するものだ。この方法に対して、日野自動車が運行管理システムの実証実験を実施した。その内容は、通信型のドライブレコーダーを対象車両に搭載し、運行状況や運転データを記録して日報を作成、これらを専用のスマートフォンアプリと連動させようというものだ。

ドライブレコーダーはGPSなど複数の位置測位衛星に対応させているので、精度の高い位置情報を取得することができる。これにより、運行管理者は車両の位置や走行状況をリアルに把握できるようになり、安全・安心なライドシェアに結びつけることができるのだ。

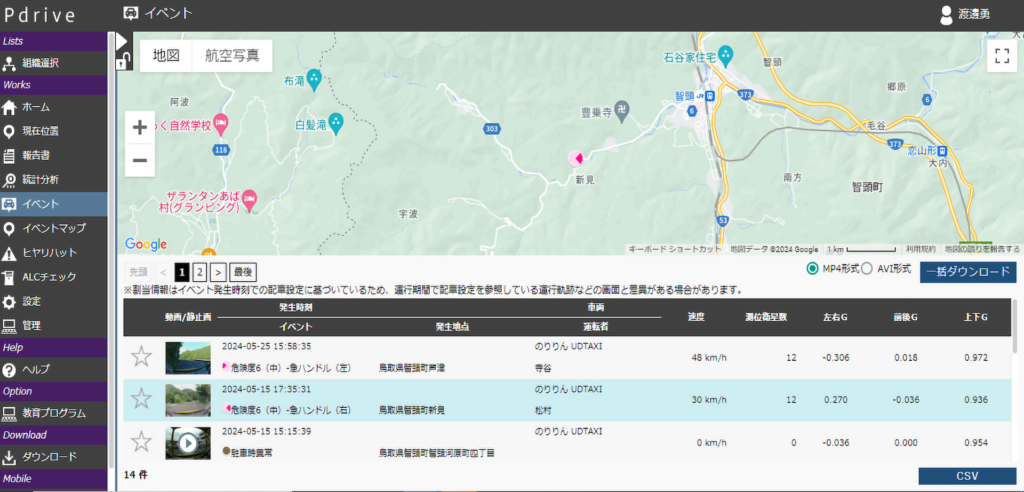

さらに、走行中に発生したトラブルなどの動画・静止画を記録できるので、問題の解決や当該車両の評価などにも活用が可能になる。また、専用の交通事故削減ソリューションアプリに連携させることで、安全運転診断をすることもできるなど、多角的にライドシェア事業を支援することができるシステムなのだ。

ライドシェアで最も懸念されるのは、登録車両やそのドライバーの質と管理だ。それを経験の少ない自治体などが行なう場合、利用者の不安を完全に拂拭することはできないだろう。その点、こういったシステムがあれば旅客運輸事業者のような経験がなくても、精度の高い運行管理業務を行うことが可能になる。

交通網の維持は社会問題といってよく、その解決には官民一体となって取り組むことが重要なのである。