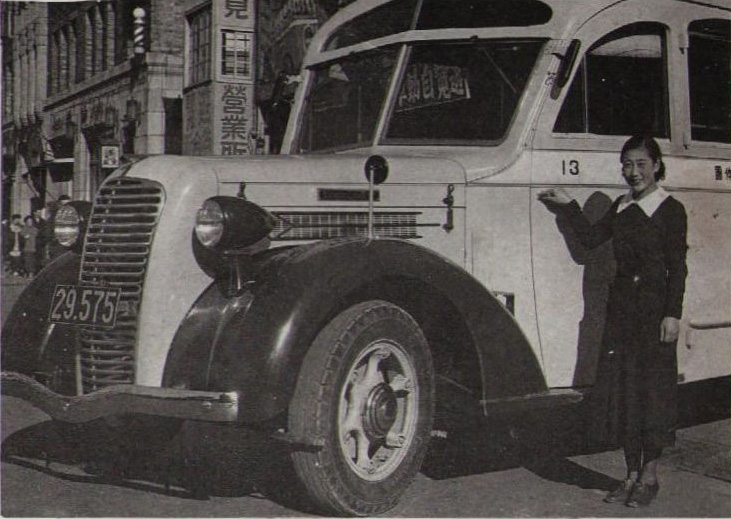

車掌さんと聞けば、恐らく電車の後ろにいる乗務員を思う人が多いだろう。しかし、かつては路線バスにも車掌さんが乗務していたのである。主な業務は、ドアの開閉、停留所や行き先・経路の案内、料金収受、乗車券販売、乗客案内、運転の支援や補助などである。

これらをスムーズに行なうため、首から黒い小さめのカバンをかけており、なかには現金(支払われた乗車料金とつり銭)や切符、はさみ(切符入鋏用)、時刻表などが入っていた。

その歴史は旧く、路線バスが登場した頃には既に存在していたといわれている。現在のように降車ボタン、マイクやスピーカー、料金箱、各種センサーやカメラといった機器がなかったため、それらの役割を人が行なっていたということであろう。一般に女性が多かったとされるが、公共交通を中心に男性車掌も相当数存在した。

路線バスの車掌が廃止されたのは、ひとえに合理化によるものである。そもそも、路線バス事業は収益性の高いものではないにもかかわらず、インフラとして公共性があるために、赤字だからといって安易には廃止ができない。存続させるために、コストカットはやむを得なかったということだ。その対応策として、先述のような機器が多数開発され、路線バスには運転手しか乗務をしなくなったのである。

車掌さんとよく似ていると思われがちなのが、バスガイドさんである。しかし、これは単に言葉が日本語か英語かなどというような違いではない。バスガイドは主に、観光バス・貸切バス・長距離バスなどに乗務するもので、路線バスには存在しない。主な業務のなかでドアの開閉やナビゲーション、後方誘導といった運転手を補助する点については、車掌と共通する部分も多い。

決定的な相違として挙げられるのは、観光案内・車内娯楽機器(カラオケやビデオ機器など)の扱い・乗客の点呼や誘導といった、乗客サービスを任されていることだろう。従事者は圧倒的に女性が多く、これは今でも変わっていないようだ。しかし、このバスガイドも年々減少傾向にある。その事情は、車掌の場合と少し違っている。

バスガイドが減少するきっかけとなったのは、2000年の規制緩和に原因があるとされる。その内容は、料金請求方法の変更だ。従来、貸切バスはバス料金にバスガイドの料金を含めて請求していたが、これを分けて表示しなければならなくなったのだ。バスを借りる側にしてみれば、少しでも料金を下げたいという心理が働くために、バスガイドを利用しなくなってしまったのである。

もともと、この規制緩和の狙いはバス事業に新規参入をしやすくすることが狙いであったために、料金を別表示にすることはそれほど重要なことではなかった。にもかかわらず、バブルが崩壊した不景気のあおりを食って、バスガイドさんはその数を減らすことになってしまったのだ。ただ、現在ではインバウンド増加の影響で再び増加傾向にあるという。

確かに、何でも機械で対応できる世の中になってきているし、物価高を考えればコストカットもやむを得ないのかもしれない。しかし、せっかくの楽しいバス移動でありバス旅行である。車掌さんやバスガイドさんのきめ細やかなサービスに接することも、乗客にとっては必要なことなのではないだろうか。