エコエネルギーの代表ともいえるEV(電気自動車)。トラック・バス業界ではラストワンマイルの小型トラックや、走行距離が短く多くの拠点を持つ路線バスを中心に、少しずつ普及が進んでいるようだ。EVが大型・中型トラックや長距離バスに向かない主な理由は、

・1回の充電で走れる距離が短い。

・充電スポットが少ない。

・充電に時間がかかる。

・車両コストがかかる。

- バッテリーが重くて場所をとるため、積載効率や乗車人員が低下する。

などといったことであろう。

これらの問題は一朝一夕に解決できることではないが、様々な実証実験を通じて可能性が模索されている。その一環として、いすゞ自動車と三菱ふそうトラック・バスの2社が、それぞれ独自のバッテリー交換システムの検証を開始した。バッテリーが放電したときは一般的に充電を行なうが、それには一定の時間が必要になる。営業所などの拠点がある場合は、充電済みのバッテリーを交換したほうが早い可能性があるのだ。

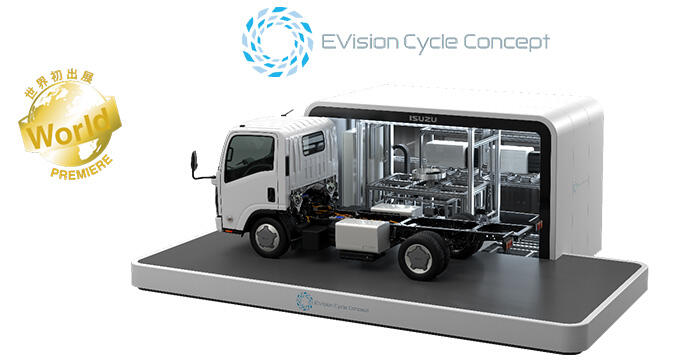

いすゞ自動車では、バッテリー交換を横から行う方式を採用。トラックは、通常燃料タンクをボディ下部左右のシャシ部分に取り付けているが、EVはこれを外してバッテリースペースに改造する。この位置なら横からのアプローチがしやすいため、専用の交換機で左右から一気に交換作業を行うことができるわけだ。

三菱ふそうトラック・バスは、バッテリー交換システムを開発・販売するスタートアップ企業Ampleの製品を採用。車両下部から、交換する方式を取る。Ampleは石油販売大手のエネオスや、タクシー事業などを営むエムケイと共に、2024年3月から「EV向けバッテリー全自動交換ステーションの実証実験」を、開始した。このプロジェクトには、自治体・銀行・保険会社なども参加しているのだ。

三菱ふそうトラック・バスの実証実験で使用するトラックは、ヤマト運輸が実際の配送に利用しているeキャンター。実験中も通常どおりに配送を行い、生のデータを収集するのだという。バッテリーの交換所要時間は5分程度なので、急速でも約30分かかる充電を行うよりも、車両の運用効率が上がることは間違いない。

同社では本実験で得られたデータをもとに検証を行い、新たな工夫をすることで中・長距離輸送にも応用できる可能性を探る。

こういった実証実験は世界各地で行われており、各社が技術革新に日夜努力をしているのだ。ただ、今回の2社の実験でもバッテリーをどこから交換するかということで、機器や手順に大きな違いが発生している。すなわち、事業者によって仕様が変わる可能性が高いということだ。

こういった状況に陥ると無意味なシェア争いにつながってしまい、結果的に技術の進歩にブレーキをかけかねない。そこで、国土交通省ではEVの国内技術の「国連基準化」を進めているのだ。2024年には「バッテリー交換式EVの国連基準の策定促進」を発表し、官民一体となった会合を立ち上がって活発な意見交換が行われている。素晴らしい技術を埋もれさせることなく、官民が一丸となって世界標準化に邁進してもらいたいものだ。