地球温暖化が進み、猛暑日や線状降水帯による集中豪雨など、世界各地で異常気象が発生している。その原因はひととおりではないものの、温室効果ガスである二酸化炭素(CO2)が影響していることは間違いないだろう。

大半の自動車は、その動力に化石燃料の内燃機関を用いており、軽油やガソリンを燃やすことによって動く。このとき、大量にCO2が発生する。すなわち、化石燃料を使用した内燃機関の車両は、地球環境にやさしくないということだ。

そこで、厳しい排気ガス規制や電気自動車(EC)の開発などが行なわれ、CO2の排出を抑えようという努力がされている。また、同じ化石燃料でも液化プロパンガス(LPG)や圧縮天然ガス(CNG)は、軽油やガソリンよりも燃焼効率が良いので排出するCO2が少なくて済む。LPGはタクシーなどで以前から実用化されており、CNGも路線バスやトラックなどで実証実験が進められているのだ。

これらに対して、水素内燃機関はCO2がまったく発生しない。よく話題に上る燃料電池車(水素の化学反応を利用して発電し、モーターで走る車両)とは違い、水素をエンジン内で軽油やガソリンと同様に燃焼させて動力を得る。水素は酸化すると、CO2ではなく水(H2O)が排出されるのだ。ただし、燃焼過程があるので有害物質である窒素酸化物(NOx)は発生する。この内燃機関も、すでに実用化段階にある。

LPG・CNG・水素を燃料とする内燃機関の機構は、基本的に化石燃料内燃機関と同じなので、技術の流用が可能という点も魅力とされ、今後の発展に期待が膨らんでいるのだ。ただ、問題なのは燃料の供給網である。いずれも、ガソリンスタンドほどの供給網を構築できておらず、今すぐに軽油やガソリンにとって代わるということは難しい。

これらとは別に、注目を集めている燃料がある。それが、バイオ燃料だ。すでに実用化が可能な状況にあるのは、ガソリンの代替となるバイオマスエタノールである。これは、トウモロコシ・サトウキビ・穀物・廃糖蜜など、現生生物を利用して製造されるアルコール燃料だ。太陽光・風力・地熱といった地球資源の一部など、自然界に常に存在する再生可能エネルギーのひとつに数えられている。

軽油の代替燃料として、開発が進められているのはバイオディーゼルだ。菜種油・大豆油・米油といった植物油のほか、魚油・豚脂・牛脂などの獣脂を原料としている。バイオマスエタノールもそうだが、これらの原料の多くは食用のものと共通しており、世界的に食糧供給が十分ではない現状を考えると、必ずしも最適な原料とはいい難いとされている。しかし、バイオディーゼルは使用後のてんぷら油など廃食用油を原料とすることが可能なので、食糧問題に悪影響を与えずに済む可能性を秘めているのだ。

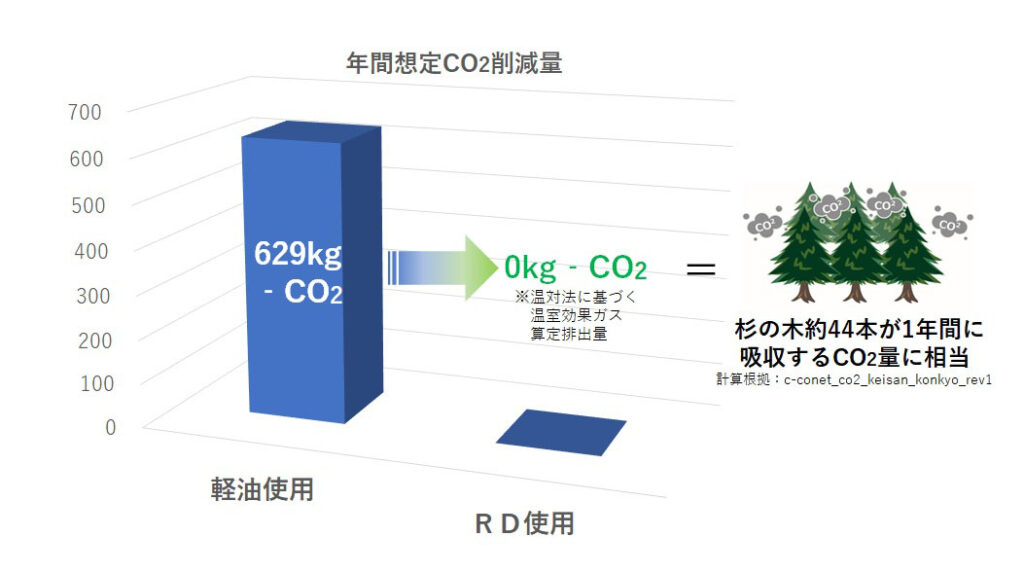

バイオ燃料は化石燃料の代替であるため、動力を得るには内燃機関を使用することになる。その部分だけをとらえると、CO2の排出を抑える効果はそれほど大きくないと思われる。しかし、原料の多くが植物であるためにその生産過程で光合成が行われ、CO2を吸収・分解することになる。すなわち、カーボンニュートラルなのだ。

地球温暖化は、すでに待ったなしの状況下にある。これらの取り組みが、1日も早く実を結ぶことが期待されている。