以前からのドライバー不足や燃料の高騰に加えて、物流2024問題による残業時間規制などもあって、モノを運ぶ絶対的な輸送能力の低下が危惧されている。

その解決策は、現時点での無駄をなくして効率化を図ることだ。トラックの大型化やトレーラーへのシフトは、1台あたりの積載量が増えるので輸送量の拡大や維持のために行われたものだ。

その一方で積載率は5割前後と、十分に積み込めていないまま出発し、目的地へと届けることが常態化されている部分もある。それは時間の制約もあるし、絶対的に荷物が足りないがチャーター便なので荷主の意向に従うだけだろう。

中型トラックでも積み込めるが、万が一荷物が増えてしまったときのために余裕をもちたい、大きな車体の方が商品のダメージが少なそう、など荷主によって色々と都合はあるのだろうが、その結果大型トラックの積載率が低いのでは、物流の輸送能力問題は解決できない。

共同配送は1台のトラックをさらに有効活用する方法のひとつだ。

国際物流総合展2024の佐川急便ブースにはこれから実証実験するEVトラックとFCトラックのほか、パネル展示で様々な輸送方法についての提案がされていた。

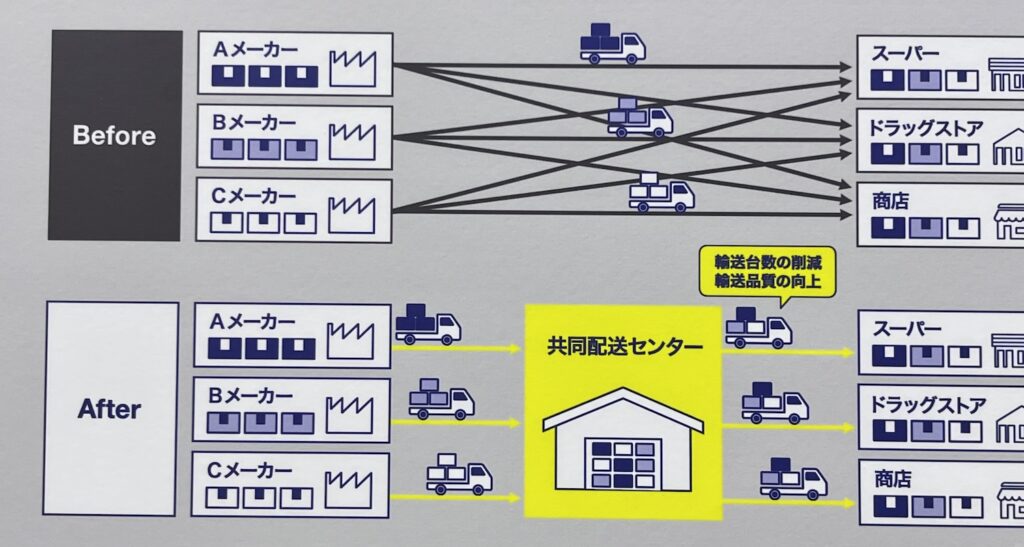

そのひとつが共同配送なのだ。共同配送にもいろいろな方法が考えられるが、佐川急便が提案しているのは配送センターに一度荷物を集約させて、そこから様々な店舗へと目的地別に積荷を組み合わせて向かわせるのだ。

図では工場や倉庫から直接店舗へと向かうトラックの数が省略されていたけれど、矢印の数を見れば実際にはたくさんのトラックが必要であることは分かる。つまり、想像する以上に共同配送はトラックの無駄な走行を減らす効果が期待できる、ということだ。

では混載便と何が違うのか、という声も聞こえてきそうだ。混載便も同じように様々な企業の荷物を同時に運ぶものだから、わざわざ共同配送を選択する必要があるのかという疑問も出てくるだろう。

混載便も複数の荷主の荷物を運ぶものだが、届け先が異なる。つまりは路線バスのようなもので乗り合い、それぞれのバス停で降ろしていく。それに対し共同配送は1つの荷受け人向けの荷物を集めて運ぶ。届け先の同じ荷物をまとめて運ぶのだ。

したがって混載便よりも整理された環境で、荷主側にとってはより確実で安心して運んでもらえるサービスなのである。

大手運送会社がシステマチックに展開する共同配送であれば、運ぶモノや住所、会社名や担当者名などの情報もライバル他社に知られたくないものなど秘匿性は守られるであろうから、安心して荷物を任せられる。

それでもチャーター便や個別配送の定期便などと比べれば、配送のスピードでは敵わない。しかしチャーター便が手配できなくなる時代が来るかもしれない。そうなる前に共同配送のネットワークを構築しておく、というのが大手運送会社の計画でもあるのだろう。

ともあれ今後は共同配送を増やしていくことが物流を安定させることにつながるのは間違いない。