コロナ禍以降、ソーシャルディスタンスがいわれるようになり、アウトドアレジャーとして人気のあったキャンプが、さらに多くの人たちから注目を浴びるようになった。これを受けて、あちらこちらにキャンプ用品店が出店し、多様なグッズが売られるようになってきている。また、オートキャンプ場が各地に設置され、それらを利用する人たちも大幅に増加してきたようだ。

そういった流れのなかで、キャンピングカーの需要も伸びてきているという。昨年の夏に東京ビッグサイトで開催された「東京キャンピングカーショー2024」では、出店社数が100社で展示車両は220台を超えており、開催2日間の延べ来場者数は1万7000人を突破した。このことからも、キャンピングカーに対する注目度の高さが容易に想像できよう。

キャンピングカーはその名のとおり、キャンプをするためのレジャー用車両だ。種類は軽トラックや軽バンから大型トレーラーハウスまで多種多様で、ベッド・トイレ・冷凍冷蔵食糧貯蔵などのほか、リビング・シャワー・キッチンといった設備を持つものもある。これらの設備に伴って、電気・水道・ガスなどを使えるようになっているので、動くホテルといっても過言ではないのだ。

こういったキャンピングカーの設備を利用して、レジャー以外の利用法が提案され始めた。それが、災害時の被災者支援である。こういった考え方は以前から検討されており、これまでにもいくつかの利用例があるようだ。キャンピングカーによる災害時支援活動が世間に広く知られるようになったのは、2024年の能登半島地震からだという。このとき、珠洲市と輪島市に派遣された車両が、一時避難所の被災者のケアにひと役買っているのだ。足を伸ばせるふかふかのベッドやあったかいシャワーは、十分といえなくても被災者の気持ちを和ませたであろうことは想像に難くない。

キャンピングカーを災害時に利用することが有効である理由は、

・ストレスの軽減

→プライベート空間の確保

・疲労軽減

→足を伸ばしてゆっくりと寝られる

・ペット同伴

→ペットともに利用ができる

・インフラがある

→水道・電気・ガスがあり、トイレ・シャワーが使える

・自力移動が可能

→危険が迫った時に自走して避難が可能

などである。いうまでもないが、被災者のすべてがキャンピングカーで生活できるわけではない。一時避難所にはたくさんの被災者がいるのだから、運用には相応のルールを設ける必要があるだろう。

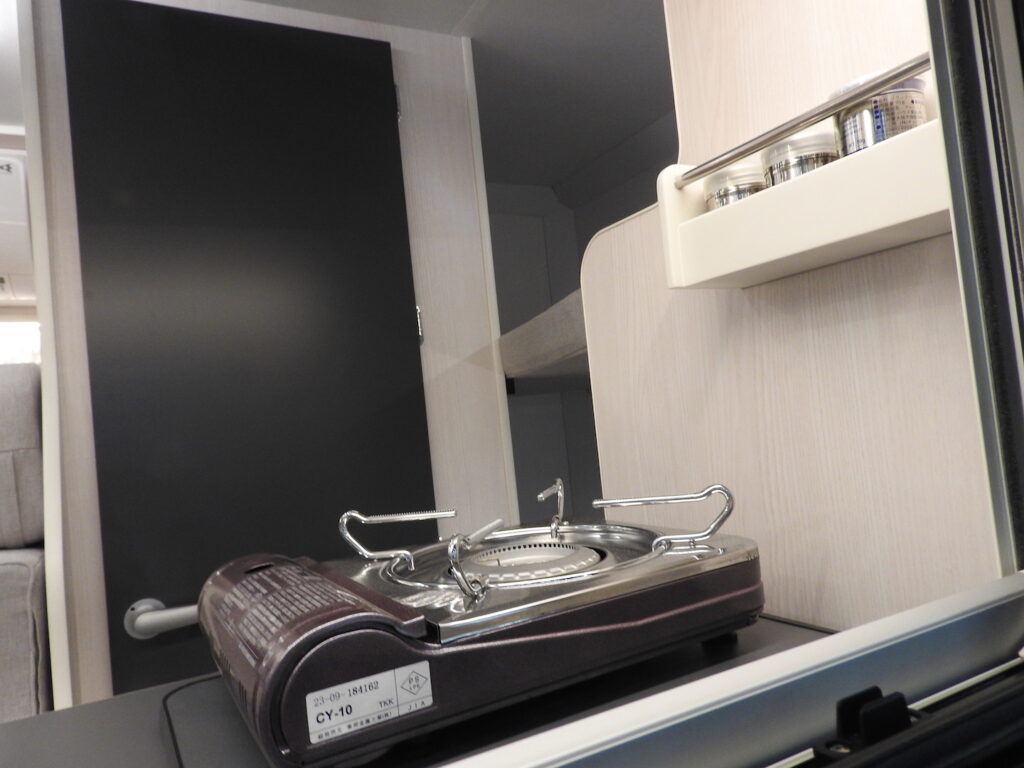

災害時に役立つと思われるキャンピングカーの設備としては、冷蔵庫・トイレ・シャワー(飲用不可の水を使うことも可能)・調理設備・サブバッテリー・ソーラー発電パネルといったものが挙げられる。また、予備として搭載しておくと便利なものには、ポータブル冷蔵庫・カセットコンロ・ガソリン発電機・携帯トイレなどがある。このほかにも、一般的な防災グッズを積んでおくとよいだろう。

キャンピングカーには外部収納庫を持つものがあり、ここには臭いのするごみなどを入れるようにすると便利だ。このように、災害時のキャンピングカー利用は有用性が高いため、近年では自治体とキャンピングカーを扱う事業者の間で、災害時に車両を提供するといった協定を結ぶ例が増えてきた。災害は発生しないに越したことはないものの、万一に備えてキャンピングカーが活用できるような仕組み作りが急がれる。